amis aquitaine article bande belle bleu bonne castillon divers exposition fille france

Rubriques

>> Toutes les rubriques <<

· Patrimoine (35)

· Histoire (43)

- · belle soeur de sonia matossian

- · sonia matoussian nationalitée

- · caignard seigneurie nouzilly

- · chateau de dordogne au moyen age image

je ne sais pas d'où vient le nom "château de thouars"

me citer sur le blog souvenirsdetal ence.fr : je l'aut

Par titelive, le 17.05.2023

pourquoi ce château s'appelle "château de thouars" ?

quel est le lien entre ce château situé à talence, et la

Par Anonyme, le 25.04.2023

puis je vous citer sur mon blog souvenirsdetal ence.fr?

Par Anonyme, le 17.04.2023

le premier des bourdeille connu dans l'histoire est hélie ier, qui se disait seigneur de bourdeille en partie,

Par titelive, le 26.07.2021

merci pour ce merveilleux voyage dans le temps, "mony" est un site tellement magique et inspirant... nous som

Par Eric de Barbentane, le 06.06.2020

· Château de Jumilhac

· Château de Camarsac à Camarsac (Gironde)

· CHARLEMAGNE

· BOURG-LA-REINE (Hauts-de-Seine)

· LE PRINCE NOIR

· Donjon

· chateau de l'herm

· Le château de Cazeneuve à Préchac (Gironde)

· La Tour de Veyrines à Mérignac (Gironde)

· L'ancien comté de Toulouse

· LES NORMANDS DE SICILE

· La Brède et Montesquieu

· Le château de Thouars à Talence (Gironde)

· Château de Roquetaillade

· secondat de montesquieu

Statistiques

Date de création : 11.04.2007

Dernière mise à jour :

30.04.2018

89 articles

Les Grailly

La famille de Grailly.

Photographie : Armoiries de la famille de Grailly (d’or à la croix de sable chargée de cinq coquilles d’argent).

DE GRAILLY :

La famille de Grailly est originaire de Grilly, près de Gex en Savoie. Jean de Grailly arrive en Aquitaine en 1254, dans la suite de son suzerain, Simon de Joinville, sire de Gex, pour venir en aide à Henri III en difficulté avec les barons révoltés. Des rapports étroits existaient entre les maisons de Savoie et d’Angleterre depuis le mariage d’Henri III avec Aliénor de Provence-Savoie. A son arrivée, il semble avoir été très vite attaché à la personne du jeune prince Edouard. Comblée d’honneurs et de biens, la plupart confisqués à ces seigneurs révoltés qu’elle avait combattus, la famille de Grailly devint une des plus importantes de l’Aquitaine et une des plus influentes. Cette famille d’ancienne extraction existe toujours. Plusieurs de ces membres sont dignitaires de l’Ordre de la Jarretière. En France, cette famille a été maintenue noble les 19 février 1667, 29 août 1669 et 5 juillet 1699. Le chef de famille actuel est le Marquis de Grailly, château de Panloy, 17350 Port-d’Envaux, France.

Le personnage le plus anciennement connu est Gérard de Gresly ou de Grailly (I), seigneur de Rolle (pays de Gex), cité en 1120 dans un acte appelé « Paix de Gex ».

Puis nous trouvons un Jean de Grailly (II) seigneur de Rolle cité en 1150.

Vient ensuite Jean de Grailly (III), seigneur de Grailly et de Rolle, cité en 1194. Il aurait eu deux fils :

1- Pierre de Grailly, seigneur de Rolle cité en 1220-1250.

2- Nanthelme de Grailly (IV), chevalier, cité en 1245, lorsque son fils Jean de Grailly damoiseau, confirme au monastère d’Oujon une donation faite antérieurement par Béatrix, fille de Louis de Mont. On connaît deux enfants de Nanthelme

2.2- Jourdaine, dame des Vignes, citée le 6 juin 1303, dans le testament de son frère Jean. Elle a trois enfants connus d’un mariage avec N. qui ont pour prénoms Guillaume, Simon et Guillermine ou Guillemette, citée également dans le même document, morte avant le 6 juin 1303. Guillermine épouse Guillaume Roussel de Saint-Symphorien, mort avant 1279. Guillaume Roussel est un chevalier savoyard qui est venu en Gascogne au même moment que Jean de Grailly, son beau-frère. Sa famille, dite de Saint-Symphorien (dans l’actuel département de la Gironde), se divisa en deux branches : les seigneurs de Landiras et ceux de l’Isle-Saint-Georges, se perpétuant jusqu’au XVe siècle.

2.1- Jean de Grailly (V), dit le Sénéchal, vicomte de Benauges et Castillon, seigneur de Gurson, du Fleix, de Puy Chalus, etc.

Jean arrive en Aquitaine en 1254 et se met au service du prince Edouard qui en fait son homme de confiance. Il devient alors un personnage important en Guyenne anglaise, par l’étendue des biens qu’il reçut en récompense de ses services et par sa charge de sénéchal de Gascogne qu’il exerça à plusieurs reprises. En juin 1262, il est nommé gardien de terres dans le Sussex, sous contrôle de Pierre de Savoie. Le 4 août 1265, il commande les Gascons à la bataille d’Eversham remportée par les troupes royales contre les barons anglais révoltés. Le 24 janvier 1267, le prince Edouard lui confirme par lettres patentes la possession des terres confisquées au vicomte de Castillon et provenant de l’héritage de Bernard de Bouville, à savoir la vicomté de Benauges, excepté ce que le prince possède à Langon, avec Illats, le salin de Bordeaux, et le péage de Pierrefitte sur la Dordogne. Il est nommé une première fois sénéchal de Gascogne de 1266 à 1268. On le retrouve en Sicile, puis en Palestine à la cour d’Hugues de Lusignan, où il est nommé sénéchal de Jérusalem en 1271. Il devient négociateur auprès du roi de France en novembre 1278, de nouveau sénéchal de Gascogne, Agenais , Limousin, Périgord, Quercy de 1280 à 1286. Il est condamné par la cour de Gascogne le 22 juillet 1287 pour abus d’autorité et ses terres sont saisies par le roi. Il retourne alors en Terre Sainte, où il retrouve sa charge de sénéchal de Jérusalem. Il prend le commandement des troupes qui subissent le siège de Saint-Jean-d’Acre en avril 1291. Blessé il se réfugie à Chypre. En 1289, une décision du Parlement de Libourne permet à son fils, Pierre, de récupérer les biens de son père disgracié contre une forte amende de 3000 livres tournois. Jean de Grailly rentre en Aquitaine en 1293, date à laquelle il est le défenseur de la bastide de Cadillac contre les Français. En 1295 il est en Savoie pour tenter de récupérer les biens de sa famille. En 1296, il se trouve en Ecosse pour se réconcilier avec Edouard Ier. Il se retire vers la fin de sa vie à Grenade-sur-Garonne, où il teste en 1303.

De son mariage avec Beatrix il a :

(VI)- Pierre I de Grailly qui épouse Thalèse de Bouville (morte en 1287) puis en secondes noces Rubéa d’Astarac. D’août à décembre 1282, il fait partie du renfort envoyé en pays de Galles pour aider l’armée royale à réprimer une révolte. En 1286 il fait partie de l’escorte du roi d’Angleterre en France, et en 1287 il est nommé administrateur des biens de son père qui part en Terre Sainte. Seigneur en partie de Langon en avril 1289, il est caution de Pierre Bechet pour le duel qui oppose ce dernier à Robert de Matha. Il est mort entre septembre 1289 et le 27 mars 1290 et inhumé à Uzeste. De son mariage avec Thalèse de Bouville il a Pierre III de Grailly, qui suit, ainsi que Catherine qui sera dame de Gurson et du Fleix, de Landerron et Sainte-Bazeille. Elle épousera en 1299 Jourdain de L’Isle dit le Jeune, pendu à Paris le jour de l’Ascension 1323, puis en secondes noces en 1333 Amanieu de Pellegrue.

(VII)- Pierre III de Grailly, vicomte de Benauges et Castillon en 1303, puis captal de Buch et seigneur de Puy-Paulin, Castelnau et l’Isle-Saint-Georges par son mariage en 1307 avec Assalide de Bordeaux, fille et héritière de Pierre de Bordeaux et Comtor. Le 2 juillet 1313 le roi assigne à Pierre de Grailly et à sa femme Assalhide les prévôtés de l’Entre-deux-Mers et de Puynormand, jusqu’à ce qu’ils puissent être remboursés des sommes qu’ils ont prêtées au roi. Comme témoin dans un acte du 12 février 1332, Pierre est qualifié de vicomte de Benauges et Castillon et seigneur de Noailhan. EN 1341, le sénéchal d’Agenais le requiert à plusieurs reprises, pour qu’il vienne déclarer la part qui lui revient à Sainte-Bazeille et Landerron qui lui a été léguée par sa sœur Catherine. Il est fait chevalier en 1345 par le duc de Lancastre, au siège de Bergerac, et devient chevalier de la Jarretière en 1348 dans la première promotion de l’ordre. Le 21 septembre 1355, il est présent avec son petit-fils Jean à la prestation de serment de prince Edouard comme lieutenant en Guyenne.

De son mariage avec Assalhide de Bordeaux il a Jean et Pierre, puis de son mariage avec Aremburge de Périgord Archambaud, Brunissende, Roger, Blanche et Rogette (ou Rosette).

(VIII)- Jean II de Grailly, captal de Buch, seigneur de Puy-Paulin et Castelnau (en Médoc). Il meurt peu après le 31 mars 1343 et est inhumé à l’église des Cordeliers de Bordeaux. Il avait épousé en 1328 Blanche de Foix, fille de Gaston I comte de Foix et de Jeanne d’Artois. Ils auront deux fils : Gaston, mort en bas âge de la peste vers 1342, et Jean III qui suit.

(IX)- Jean III de Grailly, vicomte de Benauges et Castillon, captal de Buch, seigneur de Puy-Paulin, Castelnau, le Fleix, l’Isle-Saint-Georges, etc.

En avril 1355, il est à Westminster pour réclamer un lieutenant général capable de défendre la Guyenne contre les menées du comte d’Armagnac. Le 6 août 1355, le roi d’Angleterre lui confirme la possession d’Illats, Castillon, Gurson, Benauges. Il est présent avec son grand-père, Pierre, à la prestation de serment du prince Edouard, le 21 septembre 1355 à Bordeaux. Il participe à la bataille de Poitiers, le 19 septembre 1356. De 1357 à 1358, il accompagne Gaston Fébus en Prusse. A son retour le roi d’Angleterre lui redonne la vicomté de Castillon. Le 4 mai 1362, il transige avec Yolande de Pons, veuve de feu Amauvin de Barès, et Raymond son fils, au sujet d’une rente de 200 livres. En 1364, à la bataille de Cocherel, il est fait prisonnier avec Archambaud de Grailly son oncle. Emprisonné à Meaux, il s’engage par un acte scellé à ne pas s’évader. Charles V, roi de France, lui offre la seigneurie de Nemours pour se l’attacher, mais il refuse. Le 10 février 1367, le Prince Noir lui accorde le droit de percevoir un impôt de 15 deniers par tonneau de vin, et 7 deniers sur chaque pipe de vin passant par le port de Cadillac. La même année il accompagne Edouard en Espagne et participe à la bataille de Navarrette. En 1369, au siège de Limoges, en compagnie de Florimond de Lesparre, il fait prisonnier Roger de Beaufort st Jean de la Roche, chevaliers français. Par son testament du 16 mars 1369 il institue son oncle Archambaud comme héritier universel de ses biens. En 1372, il est fait prisonnier par les Français à Soubise. Il meurt à la prison du Temple à Paris, le 7 septembre 1376, sans postérité (il avait épousé en 1350 Rose d’Albret, fille de Bernard Aiz d’Albret et de Mathe d’Armagnac).

Ainsi finit Jean III « le Captal », chevalier de la Jarretière.

Voilà les débuts de la famille de Grailly en Aquitaine.

A suivre…

Bibliographie :

-* HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOLOGIQUE DE LA MAISON ROYALE DE FRANCE, DES PAIRS, GRANDS OFFICIERS de la Couronne & de la Maison du Roy : & des anciens Barons du Royaume etc… -Par le P. ANSELME continuée par M. DU FOURNY revue, corrigée & augmentée par les soins du P. ANGE& du P. SIMPLICIEN– TROISIEME EDITION - A Paris, par la Compagnie des Libraires, 1726-1733.

Tome 3 (pages 367 à 394) et Tome 9 (pages 415et 416).

-* Article « Grailly » dans la « Biographie universelle ancienne et moderne » sous la direction de Louis-Gabriel Michaud (1773-1858), Tome 17 pages 313 et 314.Pour le Captal de Buch.

-* Les seigneurs de Benauges des origines à la révolution – Abbé Raymond Boulangé – Lyon 1954 - Réédition 1999 (Association Saint-Blaise-Cadillac).

-* Benauges essai historique – l’A.S.P.E.C.T. – CRDP d’Aquitaine 1999.

Articles de Michel Smaniotto (pages 61 à 72).

-* L’ENTRE-DEUX-MERS et son identité Actes du neuvième Colloque tenu à Cadillac les 24, 25 et 26 octobre 2003 – CLEM 2005.

Article de Jean-Paul Casse (pages 95 à 121).

Le domaine de Crazannes (Charente-Maritime)

Le château de Crazannes (Charente-Maritime).

Photographie : pavillon dit « donjon de l’Echelle » (photo prise le 21 février 2010 à 16 h 13).

Au dessus du portail on remarque le blason des Chaudruc.

CRAZANNES :

Assis sur une rupture de pente de la Charente, le château de Crazannes tient son nom de Craeria, qui signifie pierre de taille. En effet il a été bâti à partir des blocs de calcaire extraits des carrières situées non loin de là, carrières en activité depuis l’époque romaine. Le premier édifice a été construit au XIe ou XIIIe siècle et a porté le nom de « château de l’Echelle » en raison sans doute de sa proximité avec le fleuve l’Escale, ou de son échelle propre servant à accéder au donjon, système fréquent à cette époque. Ne subsiste aujourd’hui que ce dernier, ancienne tour de défense devant laquelle se trouvait un pont-levis. Il fait aujourd’hui face au château actuel. Ont survécu également les douves en partie en eau qui entouraient la première forteresse. On peut encore voir dans le parc les vestiges d’un rempart avec un début de chemin de ronde dont il ne reste que quelques marches. L’existence de ce château fut bien éphémère, car il avait déjà disparu à la fin du XVe siècle. Le cadastre napoléonien place cette bâtisse dans le prolongement du donjon défensif côté ouest, face à la chapelle.

En 1312 le vicomte d’Aunay, Pons de Mortagne, inféode l’hébergement de Crazannes ainsi que ses dépendances à son vassal Pons de Montendre. Environ cent ans après cette donation officielle, un nouveau château vint siéger sur l’emplacement même de l’ancien : l’actuel château de Crazannes. Le corps de logis est flanqué d’une large tour ronde, le tout s’ouvrant sur une terrasse rectangulaire. Avant son état de délabrement avancé, ce château possédait deux étages surmontés de combles qui étaient éclairés par des chiens-assis. La descendance de Pons de Montendre a essentiellement été composée de filles sur quatre générations. Par son mariage avec Jacques Poussard de Péré, chambellan du roi, Catherine, la petite-fille du seigneur de Montendre, fit passer aux mains de son époux la propriété. Mais des nécessités financières obligèrent la famille à vendre le domaine, pour la première fois, à Jean Acarie le 19 octobre 1447, pour la somme de 300 écus d’or.

En deuxièmes noces Jean Acarie épousa Jeanne de Ligné, dont l’aîné fut baptisé Antoine. De cet ancêtre naquit la branche des Acarie de Crazannes. Son fils Aimery, alias Méry Acarie, épousa en 1496 la dame de Rochechouart qui apporta dans sa dot la terre du Bourdet dont les descendants Acarie portèrent le nom. Trois ans plus tard Aimery reçut les seigneuries de Ransannes et de l’Echelle. En 1510, il revendit Ransannes et, de l’argent qu’il en tira, commanda la façade du logis actuel. Les travaux durèrent huit ans mais Méry Acarie, mort en 1513, ne vit jamais cette façade achevée. Le fils aîné Jean prit pour épouse Catherine Goumard qui donna naissance à Jean Acarie du Bourdet. Ce dernier, devenu huguenot, agrandit le castel, en 1566, d’un long corps de logis de 50 à 60 mètres qui faisait se rejoindre l’ancien donjon de l’Echelle au château familial. Pour payer les frais de construction, il fit main basse sur la maison presbytérale qui se trouvait près de l’église ainsi que sur les terres qui en dépendaient. C’est à cette époque que l’église paroissiale devint chapelle privée et que les habitants du bourg durent assister à la messe en l’église de La Touche. De ce pavillon Renaissance, disparu en 1925, a survécu la porte de style antique, à la mode en ce temps-là, dont les statues qui l’encadrent représentent Jean Acarie et son épouse Marie de la Roche-Andry. Leurs noms et l’année de réalisation du bâtiment (1566) ont été gravés dans un médaillon placé au fronton de ce portique. Le début du XVIIe siècle fut pour Crazannes une période de luxe ostentatoire qui devait d’ailleurs causer la ruine de la famille. L’héritier du couple Acarie – La Roche-Andry réussit à marier ses deux fils à de prestigieuses familles, et particulièrement l’aîné, René, qui s’unit en 1611 à Angélique de La Rochefoucauld-Bayers. Mais les ambitions des Acarie convergeaient vers la Cour royale qui offrait aux nobles de province la chance d’obtenir faveurs, titres et privilèges. Jean y présente son frère et son fils, ainsi que leurs épouses. Les habits, les voyages, les mets délicats, les parures coûtent cher et bientôt les dettes se comptent en milliers de livres tournois. Lorsque Jean Acarie et son fils René décédèrent, la fortune familiale fut distribuée aux divers créanciers. Le corps de René Acarie, tué au siège de Montpellier en 1622, fut rapporté à Crazannes pour être inhumé à côté de celui de son père dans le caveau alors récemment creusé dans l’église. Les terres du Bourdet et de Crazannes furent saisies entre 1634 et 1640. René Acarie laissa un fils, Pierre, qui de son mariage avec Charlotte de Martel n’eut qu’un enfant qui ne vécut pas. Les regards se tournèrent alors vers la branche cadette avec Louis Acarie de la Rousselière. L’une de ses sœurs, Louise, se maria trois fois. Son premier mari se nommait Jules Gouffier, comte de Caravaz, marquis de Saint-Cyr.

C’est de ce personnage qu’est né sous la plume de Charles Perrault le marquis de Carabas : de là vint depuis lors le surnom de « château du Chat Botté ».

Crazannes passa par mariage en 1678 dans la famille de Durfort de Civrac qui ne resta que deux générations en ces lieux. Jacques Chaudruc acheta Crazannes le 17 avril 1760. Ruiné à la révolution son fils le baron Chaudruc vendit le bien en 1828 à un avocat, le sieur Jouanneau. Ce fut le fils de sa femme, le baron Oudet qui obtint par testament le château. A sa mort en 1866, le domaine revint à Marie-Elisabeth-Louise Oudet qui épousa Denis Joly d’Aussy. Mais en 1903 Roger Chaudruc racheta le site et s’attela à le restaurer grâce à la fortune de sa femme issue d’une famille de négociants bordelais enrichie grâce aux comptoirs des côtes africaines. Crazannes avait changé six fois de mains depuis sa fondation (le plus vieil acte retrouvé dans le château remonte en 1312) et avait connu un abandon progressif jusqu’à la réappropriation des lieux par un des descendants Chaudruc. Crazannes fut classé Monument Historique dès 1913. L’acquisition de la chapelle (IMH) fut la dernière opération de rachat de Chaudruc en 1961.

Son neveu, Thierry de Villamil, fut contraint de vendre en 1980 à l’actuel propriétaire Hervé Pasté de Rochefort. Celui-ci assura la mise hors d’eau des parties inachevées et l’ouverture au public.

Les recherches actuelles ne permettent pas de préciser la date de construction de la première forteresse de l’Echelle et de la chapelle Sainte-Madeleine.

Le château est en partie aménagé pour accueillir les personnes désirant séjourner pour une nuit, un week-end ou une semaine complète dans les lieux. Monsieur Sylvain Fougerit est le régisseur actuel du château.

Addenda (27 décembre 2016) :

Crazannes a été acheté le 25 juin 2010 par Jean-Pierre et Marie-Claude Giambiasi.

Bibliographie :

-*Aquitaine Historique N° 99 de juillet - août 2009 – pages 5 à 11 : article de Caroline Duban.

-*Crazannes, logis alchimique – N. Faucherre et A. Pellerin – Paris, Le Croît Vif, 2003.

Site internet officiel :

www.crazannes.com

Le château de Rauzan (Gironde)

La forteresse de Rauzan (Gironde).

Photographie : le donjon du château de Rauzan (photo prise le 15 août 2007).

RAUZAN :

Lechâteau de Rauzan demeure, avec Blanquefort et Langoiran, l’une des plus puissantes forteresses médiévales du Bordelais. Il se situe à une quarantaine de kilomètres à l’est de Bordeaux, entre Saint-Emilion et Sauveterre-de-Guyenne.

Il semblerait qu’au XIe siècle, la seigneurie de Rauzan dépendît de celle de Gensac, elle-même rattachée au comté de Périgord. Il est fait mention d’un certain chevalier Bernard de Rauzan, propriétaire de la motte de Roquenègre, sur laquelle sera édifié, à partir de 1199, le château fort sous l’autorité de Jean sans Terre, duc de Guyenne et roi d’Angleterre. A la mort de celui-ci, en 1216, la forteresse fut confiée à la garde du « balisterius » Ferrand, avant d’échoir aux Rudel de Bergerac de 1223 à 1320. Les Rudel la cédèrent à Guillaume-Raymond de Madaillan (1320-1391) qui participa, aux côtés du Prince Noir, gouverneur de la Guyenne, à la bataille de Poitiers en 1356. En 1377, Rauzan subit les attaques de Bertrand du Guesclin, le connétable de France, soucieux de bouter les Anglais hors du royaume des Valois.

En Guyenne, de nombreux châteaux placés sous gouvernance anglaise furent ainsi assiégés les uns après les autres et subirent d’importants dommages. En vertu d’une donation faite par le roi Henry VI en 1437, Rauzan et Pujols passèrent entre les mains de Bernard Angevin. A la fin de la Guerre de cent ans, l’édifice en ruines était passé aux mains de la Couronne de France. Transformé en château-résidence par Bernard Angevin au XVe siècle, il revint ensuite aux Durfort de Duras en 1478, par le mariage de Jeanne la fille de Jacques Angevin, petite-fille de Bernard Angevin, avec Jean de Durfort. Les Durfort-Duras le garderont jusqu’en 1793, puis les Chastellux, leurs héritiers, jusqu’en 1900. Rauzan est alors progressivement abandonné, et même pillé : des pierres et des blocs du rocher furent notamment réutilisés pour la taille de pierres tombales, causant la destruction du rempart nord. Classé Monument historique en 1862, grâce à l’intervention de Léo Drouyn, le château devint propriété de la commune en 1900. Mais il faudra attendre plusieurs décennies et l’implication de nombreux passionnés d’architecture, de patrimoine et d’histoire pour que la forteresse soit enfin restaurée.

Bernard Angevin portait pour armes «D’azur au lion d’or, armé et lampassé de gueules, environné de dix fleurs d’argent, dites angevines ». Ce blason est toujours celui de Rauzan.

Unepuissante forteresse.

Implanté sur un tertre isolé de trois côtés, le château se présente aujourd’hui comme une puissante forteresse cernée d’une vaste enceinte, de tours carrées et de puissants contreforts. Malgré les apparences, les traces de reprises sont nombreuses. Quelques vestiges d’une barbacane, restaurée en partie en 1980, placée en avant de la porte principale, sont encore visibles. Le spectaculaire donjon de forme circulaire, haut de plus de trente mètres, a été conservé. Il est percé d’archères destinées à dissuader les assaillants. Les quatre niveaux (deux sont voûtés en plein cintre et dotés de cheminées) sont desservis par un escalier en vis relié au chemin de ronde. Le corps de logis seigneurial, réaménagé au XVe siècle, est accessible par une tour d’escalier polygonale : la porte d’entrée, de style gothique flamboyant, est ornée d’une élégante accolade à crochets, tandis que l’escalier est voûté en palmier.

Non loin, la Grotte Célestine, découverte en 1845 et creusée dans le calcaire par une rivière souterraine à l’ère quaternaire, est également ouverte à la visite.

Bibliographie :

-*La Guyenne militaire – Léo Drouyn – Bordeaux-Paris 1865 -

Réédition LAFFITTE Reprints 1977. Tome premier pages 83 à 92.

-*Aquitaine Historique N° 15 de Mai 1995 – pages 2 et 3 : article de Jacqueline

Plat-Ferreyro.

LA ROCHEFOUCAULD (Charente)

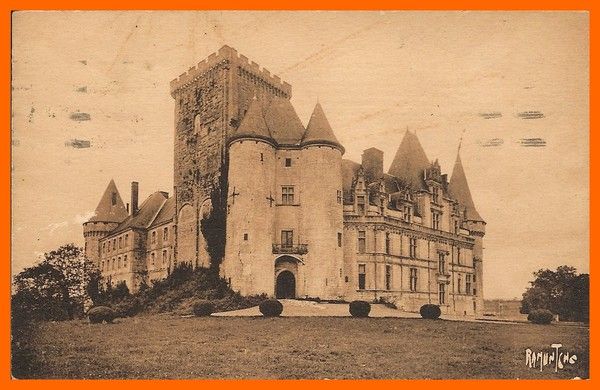

Le château de LA ROCHEFOUCAULD (Charente).

Photographie : ancienne carte postale où l’on voit le château avec son donjon.

LA ROCHEFOUCAULD :

Le nom de La Rochefoucauld est à la fois un nom de famille et un nom de lieu ; un château, un lieu fortifié, une petite ville de l’Angoumois à la frontière du Poitou et de l’Aquitaine. Foucauld père de l’évêque d’Angoulême autour de l’an mil vient construire sa maison sur la Roche : on l’appellera désormais « La Roche à Foucauld ».

Le château surplombe la vallée de la Tardoire à 24 kilomètres au nord-est d’Angoulême.

Par la diversité, la qualité et l’élégance de son architecture, le château mérite à juste titre d’être considéré comme l’un des plus remarquables de France. Résidence d’une lignée particulièrement illustre à la Renaissance par ses attaches avec les rois de France successifs, le château représente le geste ambitieux et original d’une très ancienne famille noble. Les rapports étroits de la famille avec François 1er vont faire décider la reconstruction des corps de logis. François I baron de La Rochefoucauld, conseiller de Charles VIII et de Louis XII, avait été le parrain du roi François 1er et lui avait donné son prénom. François II succède à son père en 1517, il épouse Anne de Polignac l’année suivante. En 1528, le roi érige en sa faveur la baronnie en comté. Les travaux ont commencé dès 1520.

Historien, Gébelin publiait en 1927, un livre fondamental sur les châteaux de la Renaissance et se demandait si François de La Rochefoucauld, fort lié avec le roi et avec Louise de Savoie, n’avait pu profiter des projets élaborés par Léonard de Vinci pour François 1er.

L’édifice est cerné de hautes tours rondes. Les plus anciennes forment le châtelet d’entrée qui défend l’ancien pont-levis du côté du plateau – les autres du XVe siècle couronnées de mâchicoulis et coiffées de combles particulièrement aigus évoquent les châteaux du duc de Berry idéalisés par les miniatures des « Très riches heures » particulièrement la grande tour de la chapelle.

Au sud, par une disposition originale due sans doute au désir d’englober totalement le large pavillon d’escalier, la façade a été avancée par rapport à l’ancienne courtine et elle rejoint les tours latérales par des pans coupés. A l’est, elle s’inscrit plus régulièrement entre les tours. L’ordonnance, avec sa forte corniche décorée d’arcatures à coquilles et sa balustrade derrière laquelle se dressent de grandes lucarnes à deux étages, s’apparente à celle de l’aile François 1er à Blois. Sur la façade est qui éclaire les grandes salles, des pilastres cantonnent les croisées, recoupés par un double corps de moulures à l’appui.

La façade sud montre la même corniche, mais les croisées et les lucarnes sont encadrées de simples cordons, d’une mouluration encore gothique. Il est vraisemblable que les travaux commencèrent par celle-ci. Au milieu, dépassant fortement le niveau des combles, une vaste tour d’escalier de plan carré, incorporée dans le bâtiment, offre au contraire une travée de fenêtres à pilastres ; les arêtes de ses étages supérieurs dont soulignées par des pilastres d’ordre toscan.

Le donjon est haut de 33 mètres. La base est du XIIe siècle réhaussée au XVe et coiffée de mâchicoulis. Les surélévations successives ainsi que les eaux de la Tardoire ont miné les fondations du donjon qui s’est effondré en 1960.

A gauche en entrant se trouve l’aile du XVIIIe siècle. Celle-ci remplace une aile antérieure probablement du XVIIe détruite par un incendie, les arcatures du rez-de-chaussée rappellent celles des galeries Renaissance. C’est ici que réside actuellement la famille de La Rochefoucauld, toujours propriétaire du château.

Admirables sont les galeries Renaissance, les portes de la chapelle et du Grand Escalier, la chapelle, les salons habillés de boiseries et les cheminées monumentales, le petit boudoir, le Grand Escalier. Ce dernier est la pièce maîtresse du château, du type traditionnel en vis avec un noyau puissamment torsadé, décoré des panneaux à moulures géométriques qui rappellent à la fois Blois et Chambord.

Cet escalier hélicoïdal s’inscrit dans un carré de 6, 75 mètres de côté er se termine par un palmier d’ogives. Au centre, un buste tenant dans les mains un faucon avec une collerette de fou garnie de grelots autour des épaules reste un mystère quand à son identité. L’escalier compte 108 marches, la plus longue étant de 4 mètres. Au sud, afin d’englober le large pavillon d’escalier, la façade a été avancée par rapport à l’ancienne courtine (je m’aperçois que je l’ai déjà écrit) et rejoint les tours latérales par des pans coupés.

Très intéressantes aussi sont les cuisines, à droite du Grand Escalier, avec deux grandes cheminées adossées l’une à l’autre soutenues par des piliers à motifs typiquement charentais.

Ne pas oublier de voir la salle des gardes, à gauche du Grand Escalier, et de visiter les grottes creusées sous le château. Avec un peu de chance vous pourrez pénétrer dans la bibliothèque où je me serais bien attardé.

Dans les jardins, au sud, une vasque en marbre de Carrare de forme octogonale orne un parterre ; cette vasque provient du château de Gaillon et avait été offerte au cardinal d’Amboise par la République de Venise au début du XVIe siècle.

Lorsque j’avais visité La Rochefoucauld j’avais ressenti un château vivant, et nous avions été très bien accueillis par Madame Sonia Matossian, sa propriétaire fière de lui, à juste titre. Sonia Matossian est la mère de François Alexandre de La Rochefoucauld né en 1958.

Il n’est guère de pages de l’histoire de notre pays où l’on ne croise un ou une La Rochefoucauld. Citons quelques uns des membres les plus illustres de cette lignée.

- Aénor de Châtellerault (de La Rochefoucauld ), mère d’Aliénor d’Aquitaine.

- François I, parrain du roi François 1er.

- François II et Anne de Polignac à qui nous devons l’actuelle partie Renaissance du château.

- François III, converti au protestantisme, massacré à la Saint-Barthélemy.

- François V, ami de Louis XIII, revenu au catholicisme, qui voit le comté érigé en duché-pairie (lettres patentes d’avril 1622).

- François VI, auteur des sentences et maximes morales et de ses mémoires au XVIIe siècle.

- Louis Alexandre de La Rochefoucauld, député aux Etats Généraux de 1789, assassiné à Gisors en 1792.

- François XII, fondateur de l’Ecole des Arts et Métiers, introducteur du vaccin en France, co-fondateur de la Caisse d’Epargne.

- La duchesse de La Rochefoucauld d’Anville, femme de lettres et amie de Turgot, de d’Alembert et Condorcet.

Aujourd’hui la famille doit à la duchesse Edmée de La Rochefoucauld (1895-1991) et à sa fille Solange Fasquelle le fait de se situer aux toutes premières places de la vie littéraire et artistique.

Depuis 2000, le Prix Edmée de La Rochefoucauld récompense chaque année un écrivain pour son premier roman.

Je cite aussi la comédienne Sophie de La Rochefoucauld, qui a tourné dans de nombreux téléfilms dont « Plus belle la vie », et qui est la fille de Jean-Dominique de La Rochefoucauld de La Roche-Guyon.

BLANQUEFORT (Gironde) et Léo Drouyn

Photographie : porte gothique XVe siècle (photo prise le 17 septembre 2006).

BLANQUEFORT :

Léo Drouyn, emblématique paysagiste-archéologue bordelais du XIXe siècle, étudia la forteresse de Blanquefort comme il le fit pour la majorité des monuments médiévaux de notre région. Il écrivait en juillet 1856 que « le château de Blanquefort est un des plus intéressants du département de la Gironde ». Cette forteresse n’a rien perdu de son intérêt ni de son charme d’antan. Comme l’attestent les dessins que nous avons retrouvés de lui, il visite le site à plusieurs reprises : juillet 1845, mars 1848 et août 1861. Ces dessins, tracés simplement à la mine, lui serviront de modèle pour réaliser de magnifiques estampes à l’eau forte. On retrouve aujourd’hui ce trésor iconographique dans certains des ouvrages qu’il édita : 1846 pour le « Choix des types les plus remarquables de l’architecture au Moyen Âge », 1865 pour la célèbre « Guienne militaire ». Le Magasin Pittoresque, publication de portée nationale, bien connue des bibliophiles contemporains, dévoile également une œuvre de Léo Drouyn représentant la forteresse en 1847.

Léo Drouyn rédige en outre quantité de « Notes archéologiques » dans lesquelles il consigne, tout au long de sa vie, les précieuses études qu’il réalise sur notre patrimoine. Il évoque Blanquefort en septembre 1849, juillet 1856 et août 1861. Cet héritage inestimable est soigneusement conservé dans les archives bordelaises et départementales.

Les connaissances actuelles sur l’histoire du site mettent en lumière quelques inexactitudes dans l’analyse que fait Léo Drouyn du monument, mais la précision de ses descriptions, tant écrites que dessinées, reste précieuse car certains documents ou certains vestiges ont aujourd’hui disparu. Pour exemples, la tour sud s’est écroulée en 1962 et de nombreuses sculptures ont été dérobées ou détériorées. En son temps déjà, Léo Drouyn était fort attaché à la préservation des vestiges. S’il remarque d’un côté l’état de conservation quasi miraculeux de la belle porte gothique, il déplore par ailleurs qu’un « visiteur malfaisant a dégradé la tête du lion » à propos des décors sculptés du bastion Est.

Associée à son érudition, sa sensibilité d’artiste permet à Léo Drouyn d’analyser les monuments d’une manière toute particulière. A Blanquefort, il représente la forteresse médiévale sous son manteau de lierre, avec ses grands arbres, des canards près d’une barque, deux petits ponts de bois sur la Jalle, de paisibles bovins ou de pittoresques personnages donnant au site toute sa mesure. Il écrit du château : « ses vieilles tours démantelées, ses remparts couverts de lierre et ses fossés presque comblés, ne donnent qu’une bien faible idée de son ancienne splendeur » et aussi « Maintenant, il est de la Guienne une de ses plus belles ruines ».

Ainsi, Léo Drouyn nous parle-t-il de la grande Histoire, par petites touches d’histoires. Sa plume décrit, sa plume dessine, sa plume enchante. Ethnographique et pittoresque, scientifique et romantique.

Aujourd’hui, sur les pas de Léo Drouyn, nous retrouvons les vestiges de Blanquefort sous une forme pratiquement intacte et pouvons apprécier, non sans émotion, la beauté de ce site privilégié. L’édifice demeure tel qu’il l’a découvert, voilà plus de 160 ans, dans un écrin de verdure ou ne règne d’autre seigneur que le lierre. Une dernière bataille se livre sans fin entre minéral et végétal et le sol semble digérer, lentement, ce bel esquif de pierre.

Texte émanant de l’Association Les Amis de Léo Drouyn.

La famille de Blanquefort était puissante au Moyen Âge, elle régnait sur les châtellenies de Blanquefort, Bourg, et de nombreuses seigneuries du Haut-Médoc, et celle de Veyrines un moment.

Les plus anciennes mentions des Blanquefort remontent à la fin du XIe siècle : Alméric et Arnaud vicomtes(?) de Blanquefort se trouvaient au nombre des dix chevaliers qui s’unirent à Othon, neveu du duc d’Aquitaine, et prirent le titre de défenseurs et protecteurs de l’abbaye de La Sauve.

Bertrand de Blanquefort fut Maître [de l’ordre] du Temple de 1153 à 1168.

Pendant le XIIIe siècle les seigneurs de Blanquefort étaient classés parmi les plus hauts barons de la Guyenne et leurs possessions s’étendaient jusque sur les bords du bassin d’Arcachon. On cite un certain Bernard de Blanquefort seigneur d’Audenge le 14 novembre 1308.

D’après l’abbé Baurein la terre de Blanquefort appartenait dès l’an 1322 à Gaillard de Durfort, second fils d’Arnaud de Durfort et de Marquèse de Got (ou Goth), nièce de Clément V. Les Durfort resteront seigneurs de Blanquefort, avec quelques éclipses dues aux guerres franco-anglaises des XIVe et XVe siècles, jusqu’à la Révolution.

Le château le plus ancien, du XIe-XIIe siècle, est bâti sur un plan barlong enveloppé de six fortes tours rondes très rapprochées les unes des autres. Autour de ce bâtiment central se sont développées des lices enveloppées par une enceinte polygone se rapprochant de l’ovale flanquée de neuf tours de saillies et de dimensions différentes, sans doute au XIVe siècle. Autour de cette enceinte existe un premier fossé entouré d’une chaussée large d’une dizaine de mètres ayant servi de terre-plein et prise aux dépens d’un second fossé. Peu de forteresses étaient aussi bien protégées : une rivière au nord, une rivière au sud, des marais de tous les côtés, et deux vallums enveloppant deux fossés pleins d’eau. On a trouvé dans le sol, à l’emplacement d’une barbacane disparue, des carreaux émaillés du moyen âge. La date des dernières modifications nous est donnée par la porte gothique de l’escalier dont l’architecture rappelle la transition entre les XIVe et XVe siècles.

Ces ruines sont sur une propriété privée.

Ala Maison du patrimoine de Blanquefort, l'exposition permanente "La forteresse dans l'Aquitaine anglo-gasconne de 1154 à 1453" se compose de panneaux dont les thèmes sont : l'Aquitaine, les rois de France et d'Angleterre, la guerre de Cent Ans, les étapes de la construction de la forteresse, son rôle militaire comme verrou du nord de Bordeaux et de vitrines accompagnées de panneaux plus spécialisés qui présentent les objets mis au jour à la forteresse lors des campagnes de fouilles, classés par thèmes.

Deux vitrines montrent la collection des carreaux de pavement bicolores, estampés et glaçurés, aux motifs variés jaunes sur fonds rouges : géométriques, anthropomorphes, zoomorphes, végétaux et héraldiques. Des carreaux de cette collection sont exposés au musée d'Aquitaine de Bordeaux.

Ouvrages consultés :

-*La Guyenne militaire – Léo Drouyn – Bordeaux-Paris 1865 -

Réédition LAFFITTE Reprints 1977. Tome second pages 38 à 67.

Site Internet : http://www.gahble.org/

Le château de Duras (Lot-et-Garonne)

Le château de Duras à Duras (Lot-et-Garonne).

Photographie : Château, façade sud.

DURAS :

Le château surplombe la vallée du Dropt.

Un village castral est établi à Duras en 1137 par Guillaume Amanieu, vicomte de Benauge et de Gabardan, à la limite de l’Agenais et du Bazadais. Si l’on ne sait rien de la résidence seigneuriale originelle de ce castrum mentionné au XIIIe siècle en possession des Bouville, la reconstruction de la forteresse est à attribuer à la famille bazadaise de Got, détentrice de la seigneurie depuis la fin du XIIIe siècle. Dans les premières années du XIVe siècle, Bertrand de Got, neveu de Clément V, pape de 1305 à 1314, bénéficia sans doute pour ce chantier des largesses de son oncle, mais aussi, comme le laissent supposer des similitudes architecturales avec les châteaux dits « clémentins » du Bordelais et du Bazadais, de maîtres d’œuvre communs. Passée aux mains des Durfort en 1325, la forteresse est assiégée à plusieurs reprises durant la guerre de Cent Ans, notamment par du Guesclin en 1377 selon le récit de Froissart, mais ne semble pas avoir subi de dégâts très importants. De même, peu d’indices permettent d’entrevoir les remaniements effectués durant la Renaissance ou les guerres de Religion : une colonne et un départ d’arcade, conservés dans les maçonneries de la salle dite des maréchaux, pourraient correspondre à une galerie du XVIe siècle ; une canonnière, au sud, est le rare témoin d’une mise en défense de cette place forte protestante.

La transformation de la forteresse en château d’agrément est due dans le dernier quart du XVIIe siècle à Jacques-Henri de Durfort, qui devient marquis de Duras en mai 1668 puis duc de Duras en 1689, maréchal de France le 30 juillet 1675, décédé le 12 octobre 1704. Si les huit tours médiévales sont conservées, l’ensemble des corps de logis est reconstruit et des communs, couverts en terrasse, sont aménagés dans l’ancienne basse-cour formant désormais la cour d’honneur. Le résultat étant très homogène, on ne dispose que de peu de repères chronologiques permettant de dater les différents ouvrages. Il paraît cependant assuré que, dans le premier quart du XVIIIe siècle, Jean-Baptiste de Durfort, fils du premier duc, est le commanditaire de la construction du logis accolé au corps d’entrée, appelé « petit château ». Des plans non datés de l’atelier de Robert de Cotte présentent des projets pour une avant-cour – comprenant orangerie, chapelle et écuries – qui aurait été aménagée dans les années 1730 (d’importants charrois sont mentionnés en 1734). Le troisième duc, Emmanuel-Félicité de Durfort, mort à Versailles en 1789, ne paraît pas avoir engagé de travaux majeurs, sauf à avoir suscité quelques embellissements aux appartements.

Durant la Révolution, le château est pillé, les tours dérasées – à l’exception de la tour sud-est – les bâtiments de l’avant-cour sont détruits, alors que les jardins réguliers au sud sont délaissés. D’abord vendu en 1883 par le comte de Chastellux, héritier des Durfort, au curé de Duras qui projette en vain de transformer l’aile est en église paroissiale, passé de mains en mains et dégradé, le château est enfin acquis par la commune en 1969. Dès son classement, qui intervient l’année suivante, commencent les campagnes de remise en état sous la conduite de l’architecte des Monuments historiques François Corouge. La toiture de l’aile est, notamment, est rétablie en 1975, les sous-sols sont restaurés dans les années 1980-1990. Aujourd’hui, la restauration des extérieurs est terminée et celle des lambris de la chambre de la duchesse est programmée. Une partie du château est consacrée à un musée ethnologique du vin de Duras : collection d’objets anciens concernant la viticulture et représentant la vie quotidienne à Duras.

Cinq membres de la maison de Durfort, dont trois de Duras, furent élevés au maréchalat. Il s’agit de :

- Jacques Henri de Durfort (1625-1704), marquis puis duc de Duras, maréchal de France le 30 juillet 1675 ;

- Guy de Durfort (1630-1702), frère du précédent, comte puis duc de Lorge, maréchal de France le 21 février 1676 ;

- Jean-Baptiste de Durfort (1684-1770), comte de Durfort de Duras puis duc de Duras à la mort de son père Jacques Henri, maréchal le 11 février 1741.

- Guy Michel de Durfort (1704-1773), duc de Randan, promu au maréchalat le 1er janvier 1768.

- Emmanuel-Félicité de Durfort (1715-1789), duc de Duras, maréchal de France le 24 mars 1775. Il était le fils du maréchal Jean-Baptiste de Duras, et entra à l’Académie française bien que n’ayant jamais rien écrit.

De là vient le nom de « salle des trois maréchaux » donnée à la salle d’apparat du château de Duras consacrée aux festivités et aux cérémonies.

BIBLIOGRAPHIE :

*- Documents sur la maison de Durfort, XIe-XVe siècle – Nicole de Peña – Fédération historique du Sud-Ouest - Bordeaux 1977

*- Histoire du pays de Duras – René Blanc – Editions du Roc de Bourzac 1987.

*- Duras : La restauration du château (1971-2001) – Lucien Chollet – ArtMédia éditions 2005.

*- Ducs et pairs et duchés-pairies laïques à l’époque moderne (1519-1790) – Christophe Levantal – Editions Maisonneuve & Larose 1996.

*- Dictionnaire des maréchaux de France du Moyen Âge à nos jours – Christophe Brun, Eric Jauffret, Cosette Millet-Bex, Jean Reveilliez, introduction de Joseph Valynseele – Librairie Académique Perrin 1988.

*- Aquitaine Historique N° 22 de Mai / Juin 1996 – pages 2 à 6 : article de René Blanc.

LE CHATEAU DE HAUTEFORT (Dordogne)

Le château de Hautefort(photo) est l’un des plus prestigieux châteaux du sud-ouest de la France ; il est classé Monument Historique.

Il séduit tant les amateurs d’art et d’histoire que les amoureux des jardins à la française, tout en ravissant ceux qui aiment se promener dans un parc à l’anglaise. L’important édifice se trouve au cœur d’une région magnifique du nord-est de la Dordogne, à la charnière du Limousin et de l’Aquitaine. Construit à l’emplacement d’un ancien camp romain, il occupe une position dominante sur un rocher et surplombe l’ensemble du village de Hautefort. Son élégante silhouette domine les vallées de la Beuze et de la Lourde, deux affluents de l'Auvézère. Au IXe siècle le castrum d'"Autafort" appartenait à la puissante famille des vicomtes de Limoges. Placé à un endroit stratégique, il joua un rôle capital durant le conflit entre les Capétiens et les Plantagenêts. Au XIIe siècle, il fut l’enjeu de rivalités entre le fameux troubadour Bertran de Born et son frère Constantin autour de la succession d’Henri II Plantagenêt, roi d’Angleterre. Occupé par les troupes anglaises durant la guerre de Cent Ans, Hautefort fut profondément endommagé, avant que les familles Faye et Gontaut n'en deviennent propriétaires, puis qu'au XIVe siècle les Hautefort s'y installent. En 1588, pendant les guerres de religion, la forteresse subit une série de modifications, mais c’est essentiellement au XVIIe siècle, de 1630 à 1670, que le château prit son aspect actuel à la suite des travaux entrepris par Nicolas Rambourg, architecte d’origine lorraine, pour le marquis de Hautefort. En l’honneur de sa sœur Marie, aimée secrètement de Louis XIII, celui-ci fit édifier sur les bases médiévales un corps de logis classique qui évoque les châteaux de plaisance de la vallée de la Loire. De magnifiques terrasses fleuries classées Monument Historique entourent le château dont les appartements abritent un superbe mobilier des XVIIe et XVIIIe siècles. C’est grâce au Baron et à la Baronne de Bastard que l’on doit la restauration de cet édifice entamée depuis 1920. Le château de Hautefort est membre de la Demeure Historique, des Vieilles Maisons Françaises et de la Route des 1001 châteaux du Périgord. C'est dans ce cadre puissant et enchanteur que fut accueilli à plusieurs reprises des tournages de films, tel que le Molière d'Ariane Mnouchkine.

Ouvert en juin - juillet - août et septembre de 9h30 à 19h sans interruption. Fermeture annuelle du 12 novembre au 29 février.

A NE LOUPER SOUS AUCUN PRETEXTE.

Les principaux propriétaires du château :

1/Bertran de Born

Vers 1140 - 1215

Bertran de Born est né vers 1140 dans le manoir de Salagnac aux confins du Périgord et du Limousin. Ses parents Bertran de Born père et Ermengarde ont trois enfants : Bertran, Itier et Constantin de Born.

C’est par le mariage d’Agnès de Las Tours et de Constantin de Born, que le château de Hautefort serait entré dans la famille de Born. Bertran fut un poète troubadour et un guerrier en lutte contre son frère Constantin pour la possession de Hautefort, il combattit aussi le comte de Périgord et le vicomte de Limoges. Il fut définitivement fidèle à Richard Coeur de Lion lorsque ce roi lui eût définitivement rendu la possession de son château de Hautefort. Bertran est mort à l'abbaye cistercienne de Dalon (commune de Sainte-Trie). Il reste de lui une quarantaine de pièces : les sirventès (une trentaine), huit chansons, un ou deux planhs, et deux chansons de croisade.

2/Le Marquis François de Hautefort

Vers 1547 – 1640

Louise de Bonneval et Gilbert de Hautefort donnent naissance à François de Hautefort vers 1547 à St Michel de Boulogne (07).

Gentilhomme de la chambre du Roi Henri III et capitaine de cent hommes d’arme de ses ordonnances, il épouse en 1579 Louise des Cars, fille aînée de François Péruse des Cars et de Claude de Beauffremont, propriétaires du château d’Excideuil. De cette union naîtront huit enfants, dont Charles de Hautefort, désigné héritier universel, à l’âge de 15 ans, suite au décès de sa mère en 1595.

3/Le Marquis Jacques-François de Hautefort

1610 - 1680

Jacques-François de Hautefort est né au château de Hautefort en 1610. Il est le fils de Charles de Hautefort et de Renée du Bellay et le petit-fils du Marquis François de Hautefort. Chevalier de l'ordre du Saint-Esprit, conseiller du Roi et écuyer de la Reine, nommé marquis de Hautefort, c'est lui qui procéda à de nombreux remaniements du château. En dépit de sa pingrerie habituelle - la marquise de Sévigné affirmait qu'il inspira Molière pour le personnage de l'Avare -, il transforma, sous l'égide de Nicolas Rambourg, l'ouvrage médiéval en un des plus beaux châteaux du Périgord. C'est aussi lui qui bâtit, en 1669, l'hospice du village, aujourd'hui musée de la médecine.

4/Marie de Hautefort

1616 – 1691

Fille de Renée du Bellay et Charles de Hautefort, Marie est la sœur du Marquis Jacques-François de Hautefort et la petite-fille du Marquis François de Hautefort. Née en 1616 au château de Hautefort, elle n’a pas connu son père, qui est mort deux mois après sa naissance à Poitiers.

Très jeune, Marie manifeste le désir de découvrir Paris et la vie à la Cour. Son vœu est exaucé lorsqu’elle devient la Demoiselle d’honneur de Marie de Médicis dès 1628, à l’âge de 12 ans.

Le roi Louis XIII la remarque aussitôt. Sa beauté, sa modestie, sa piété et sa vertu, inspirent au roi une véritable passion. Leur liaison demeure, toutefois, platonique. On dit aussi que Marie est assez intéressée, altière et prompte à la raillerie la plus amère. Quand elle est de mauvaise humeur le roi l'appelle « la créature ». A la Cour tous la surnomment « la belle Aurore ». Richelieu la fit exiler de la Cour en 1639; elle y revint après la mort de Louis XIII, mais se lança dans de nouvelles intrigues contre Mazarin et fut renvoyée en 1644. Elle épousa deux ans plus tard le maréchal de Schomberg.

5/Le Baron Maxence de Damas

30 septembre 1785 – 06 mai 1862

6/La baronne Simone de Bastard

1901 – 1999

En 1929, un jeune couple de mariés, le baron et la baronne de Bastard, achètent ce château délabré et inhabitable. C’est le début d’un nouveau et remarquable chapitre dans l’histoire du château.

Le Baron était issu d’une grande famille d’aristocrates déjà ancrée en Périgord, mais sans lien jusqu’ici avec Hautefort. Henri de Bastard, un homme d’une culture et d’un goût remarquables, épouse Simone Julie Weill (1901-1999), la fille de David David-Weill, le principal actionnaire de la banque d’affaires Lazard (Il abandonné le nom de Weill pour le remplacer par celui de David-Weill à la fin des années 20). La restauration du château de Hautefort est incontestablement une idée du baron de Bastard. Sa femme, qui a partagé son enthousiasme, en a fait l’œuvre de sa vie.

De 1929 au début de la seconde guerre mondiale en 1939, le baron et la baronne entreprennent des travaux de gros œuvres, payés entièrement par le père de la baronne. La baronne a estimé, plus tard, le coût de la restauration à 30 millions de nouveaux francs. Les jardins environnants le château ont également été restaurés et dans une certaine mesure, redessinés dans les années qui suivirent la guerre. Peu de temps après la mort du baron, le château alors classé Monument historique, est restauré sous la direction d’un architecte en chef des monuments historiques, un représentant de l’Etat issu du Ministère de la Culture. Au début des années 1960, les travaux de restauration et l’ameublement des intérieurs s’achèvent et la baronne s’installe enfin dans ses appartements. A cette même période, les jardins, la cour intérieure et quelques pièces sont ouverts au public.

Dans la nuit du 30 août 1968, le cauchemar commence. Lors d’une réception entre amis, quelques adolescents qui visitaient les combles, ont négligemment éteint leur cigarette dans de la sciure de bois. Quelques heures plus tard le feu s’empare des toitures qui s’effondrent sur les étages inférieurs, et, le corps de bâtiment central est réduit à une coquille vide. L’étendue des dégâts aurait découragé plus d’un, sans la persévérance, la ténacité et la passion de la baronne. Sans aucune hésitation, à l’âge de 67 ans, elle restaure pour la seconde fois Hautefort en engageant sa fortune personnelle et, avec le soutien du Ministère de la culture et celui d’institutions locales et régionales. Un comité national s’est créé pour l’encourager et l’aider à trouver des fonds privés en complément des sommes déjà perçues du secteur public. Elle a assuré que tous les fonds publics et privés seraient exclusivement utilisés pour restaurer le monument et pérenniser ainsi sa majestueuse silhouette dominant l’horizon. La restauration des intérieurs et l’ameublement ont entièrement été financés par la baronne et la famille David-Weill. La majorité des peintures et des meubles qui sont aujourd’hui conservés au château, proviennent de la collection de David David-Weill dont la baronne en était l’héritière.

Les efforts de la baronne ont été couronnés de succès en restaurant en quelques années seulement la structure du monument. Elle a pu s’installer au château en 1976. En 1985, elle a épousé le Général Maurice Durosoy. J’ai eu la chance d’apercevoir, mais non d’approcher, cette vieille dame remarquable, lors de ma visite à Hautefort. Quand Madame Durosoy (toujours appelée « la baronne » par ses nombreux admirateurs), meurt le 23 avril 1999, elle était admirée et respectée de tous. Elle est inhumée le 26 avril dans la chapelle du château.

Lorsque la baronne a commencé les travaux de restauration du château de Hautefort, après l’incendie de 1968, elle a clairement annoncé qu’elle le faisait pour sauver un des fleurons du patrimoine architectural de la France et s’assurer qu’il serait préservé pour les générations futures. Dans une lettre écrite au Ministère de la Culture, quelques semaines après l’incendie, elle dit :

« Je voudrais cependant qu’une Fondation future conservât à Hautefort sa qualité d’ouverture et de large accueil que mon mari et moi désirions lui donner, caractère que le public sentait particulièrement, si j’en crois les innombrables témoignages que j’ai reçus, émanant des habitants du bourg, de la région, d’amis et d’inconnus, tous bouleversés de ce désastre ».

Créée en 1984 par la baronne de Bastard, la Fondation du château de Hautefort est reconnue d’utilité publique en 1990 par un décret du Conseil d’Etat. Décédée sans héritier, la baronne a légué le château, son contenu et ses terres à la Fondation. Elle l’a également dotée de produits financiers pour assurer son futur. Depuis 1999, Michel David-Weill, le neveu de la Baronne, en est le principal mécène.

BIBLIOGRAPHIE :

*- Bertran de Born Histoire et légende – Jean-Pierre Thuillat – Fanlac Editions 2009. Ce livre a obtenu le Prix Brantôme 2009.

*- Dictionnaire Biographique du Périgord– Guy Penaud – Fanlac Editions 1999.

Site officiel du château de Hautefort : http://www.chateau-hautefort.com/

*- VISITER Le château de Hautefort – Dominique Audrerie – Editions Sud Ouest 2007.

Le château de Malromé à Saint-André-du-Bois (Gironde)

Le château de Malromé à Saint-André-du-Bois (Gironde).

Le château Malromé était la demeure familiale du peintre Henri de Toulouse-Lautrec.

L’histoire de Malromé commence au quatorzième siècle lorsque Guiraud de Taste s’y implante et construit le premier château féodal qui subit les aléas de l’histoire. Il est partiellement détruit pendant les guerres de religion.

Il appartient à la fin du seizième siècle à Etienne de Rostéguy de Lancre, membre du Parlement de Bordeaux, seigneur de Saint-Macaire et de Rauzan. Vers 1780, le château est transmis à Catherine de Forcade, veuve du baron de Malromé, qui rebaptisera le château du patronyme de son époux. En 1847, le château est transmis à Jean de Forcade, président du Conseil d’Etat sous Napoléon III, et à son demi-frère, le maréchal de Saint-Arnaud, gouverneur de Paris et ministre de la Guerre. Tous deux feront restaurer le château « d’après Viollet-le-Duc ». Le 20 mai 1883, Adélaïde Fergusson - veuve de feu Jean de Forcade la Roquette - ruinée, vend le château à la comtesse Adèle de Toulouse-Lautrec-Monfa. Adèle, née Tapié de Céleyran, fit l’acquisition du domaine attirée par la proximité de Verdelais, haut lieu de pèlerinage. Elle viendra régulièrement tous les étés au château jusqu’en 1930 pour surveiller le bon déroulement des vendanges. Son fils Henri effectuera de fréquents séjours à Malromé. Il se plait en ces lieux, peint sans relâche et, pour se détendre rame et tire à l’arc avec des engins envoyés par son père. C’est à Malromé qu’il finira ses jours le 9 septembre 1901.

Le vignoble de Malromé couvre une superficie d’une quarantaine d’hectares, situés sur des coteaux argilo-graveleux. Son terroir est réputé depuis des siècles.

Plusieurs époques se côtoient à Malromé : le corps de logis date de la fin du seizième siècle, les trois autres ailes ont été construites entre le 17ème et le 18ème siècle. A cela s’ajoutent des reconstructions du milieu du 19ème siècle. On y retrouve avec bonheur la trace des propriétaires qui ont fait la renommée du lieu : le bureau avec son surprenant dessin de Lautrec réalisé en hauteur sur un mur et le grand salon vaste pièce baignée de lumière où l’artiste aimait à peindre sa mère. La dernière salle est entièrement consacrée à la vie du peintre ainsi qu’à son travail créatif dans le Bordelais : on y découvre notamment des reproductions des œuvres réalisées à Malromé comme « Les vendanges à Malromé ».

Les visites guidées du château ont lieu à 15h, 16h et 17h, en saison touristique.

UNE HISTOIRE DE L'AQUITAINE ANCIENNE

I L’HISTOIRE :

« Gallia est omnis divisa in partes tres, quarum unam incolunt Belgae, aliam Aquitani, tertiam qui ipsorum lingua Celtae nostra Galli apellantur ». Traduit en français moderne cela donne : « Toute la Gaule est divisée en trois parties, dont l’une est habitée par les Belges, l’autre par les Aquitains, la troisième par ceux que nous appelons Gaulois, et qui dans leur langue se nomment Celtes ». Cette phrase célèbre qui ouvre le De Bello Gallico – La Guerre des Gaules – de Jules César, est la première mention connue de l’Aquitaine.

César précise un peu plus loin : « l’Aquitaine va de la Garonne aux Pyrénées, elle est tournée vers le nord-ouest. » Il souligne bien le fait que les Aquitains se différencient des Celtes tant par la langue que par les mœurs. " Garumna flumen Aquitaniam a Gallis dividit ", « le fleuve Garonne sépare l’Aquitaine des peuples celtes ». Cette remarque permet de supposer que ces Aquitains d’outre-Garonne étaient des Pré-Indo-Européens, différents des Ibères auxquels on les a longtemps assimilés, puisque les quelques mots de leur langue qui nous soient parvenus ne s’expliquent que par le basque ; c’est la raison pour laquelle on les appelle parfois « proto-Basques » ; leur territoire devait s’étendre de la Garonne à l’Ebre.

Cette division ethnographique qui opposait Aquitains et Gaulois fut modifiée par Auguste en –27. Il fit une province «des Aquitains tels que César les avait délimités, mais en leur ajoutant quatorze peuples qui occupent le territoire sis entre le cours de la Garonne et celui de la Loire », en particulier les tribus du Comminges et du Couserans. La civilisation romaine fut donc appliquée uniformément sur ce double substrat ethnique, et le nom d’Aquitaine s’étendit alors aux douze peuples gaulois installés entre l’Océan et les Cévennes.

Tetricus, Caius Pius Esuvius qui serait né à Bordeaux, fut nommé gouverneur, titre qui sera changé en celui de préfet, de la province d'Aquitaine en 238. En 271 (ou 268) il prend la pourpre impériale à Bordeaux devenant le dernier souverain de "l'empire gaulois" né en 260. En 273 il fait sa soumission à l'empereur Aurélien, qui lui rend sa dignité de sénateur et le fait gouverneur de la Lucanie.

Cette grande Aquitaine fut remaniée par Dioclétien. Il l’engloba dans le diocèse des Sept Provinces, restitua à l’ancienne Aquitaine ethnographique de César son existence, mais sous le nom de Novempopulanie, et divisa le reste en deux. De 355 à 368, ces deux Aquitaines d’entre Loire et Garonne furent fusionnées, puis de nouveau séparées. Le diocèse du nord était appelé Gallia, celui du Midi Aquitania ou encore Septem Provinciae. Cette division de la Préfecture des Gaules en deux était déjà symptomatique. Le diocèse du nord était bordé par la frontière avec les Germains, celui du Midi regardait vers Rome. D’ailleurs le chef-lieu de ce dernier où devait résider le vicaire, fut d’abord Vienne, puis il fut transféré à Bordeaux en 355. C’est dire combien la «seconde moitié du IVe siècle a été pour le diocèse d’Aquitaine tout entier et pour son chef-lieu Bordeaux, une période de paix, de prospérité et de progrès ». Visiblement la zone gauloise méridionale située en deçà de la Loire et de Lyon prend une place déterminante à cette époque.

Elle fut accentuée en 407, par le repli du préfet du prétoire depuis Trèves jusqu'à Arles où vint aussi se réfugier le vicaire des Sept Provinces qui abandonna Bordeaux à la suite des invasions de l'année précédente. L’Aquitaine était donc composée de trois provinces romaines, Aquitaine première (chef-lieu Avaricum, Bourges) ; l’Aquitaine seconde (chef-lieu Burdigala, Bordeaux) ; la Novempopulanie (chef-lieu Lugdunum Convenarum, Saint-Bertrand-de-Comminges, puis Elusates, Eauze et enfin Auch). Conquise en 419 par les Wisigoths, l’Aquitaine fut réunie aux possessions franques par Clovis, après sa victoire de Vouillé en 507, mais, à l’époque mérovingienne, elle ne cessa pratiquement pas d’être un duché indépendant qui passait à divers parents des souverains francs.

Le royaume de Chramne (533 – 560), fils de Clotaire Ier et de Chunsine, est le premier royaume mérovingien d’Aquitaine. Entre 561 et 587, l’Aquitaine connaît une des périodes les plus épouvantables de son histoire. Pendant plus de vingt-cinq ans, et surtout à partir de 568, il y a toujours au moins un territoire où l’on brûle, pille, dévaste avec sauvagerie. Les deux principaux groupes de protagonistes sont, d’une part les mérovingiens neustriens, Chilpéric, Frédégonde, Clotaire II, de l’autre les mérovingiens austrasiens, Sigebert, Brunehaut, Childebert II. Entre les deux, va, volte, et virevolte le «bon roi Gontran », sorte de Homais superstitieux et cruel. A chaque mort ou assassinat d’un roi, la guerre civile rebondit. Pour corser le tout, l’Aquitaine, lasse de ces guerres, va se lancer dans une nouvelle tentative d’indépendance, la troisième en cinquante ans, avec cet invraisemblable et naïf aventurier que fut Gondovald (561 – 585).

En 602, pour la première fois, la chronique du Pseudo-Frédégaire emploie pour désigner l’antique Novempopulanie le nouveau terme « Gascogne ». Un «duché » de Gascogne est créé, vassal de l’Austrasie et de la Bourgogne.

En 629, le roi des Francs Dagobert Ier fait de l’Aquitaine un royaume satellite au profit de son jeune frère Charibert. Mais lorsque ce dernier meurt, en 632, il n’est pas remplacé. Il est enterré à Saint-Romain-de-Blaye. Dagobert est roi d’Aquitaine jusqu’à sa mort, en 638. A partir de 639, les partages reprennent. On mentionne vers 673, et jusqu’en 676, un duc d’Aquitaine nommé Loup.

Vers 700 apparition d’une «principauté » d’Aquitaine, qui a pour ducs successifs Eudes (700-735), son fils Hunald Ier (735-745) mort à Rome en 756, Waifre(745-768) et enfin Hunald II(768-769), massacré à Pavie en 774. Ces quatre ducs d’Aquitaine auront constamment à défendre la principauté contre les invasions sarrasines (commencées en 720) et aussi, surtout, contre les attaques systématiques et impitoyables menées par la dynastie austrasienne des Pépinides, qui finira par annexer l’Aquitaine après de dures luttes faites de massacres et de destructions, et le meurtre du duc Waifre.

En 768 Pépin le Bref renforce l’implantation carolingienne par le capitulaire de Saintes, qui organise l’Aquitaine. Charlemagne, dans la même intention, en 778, constitue le duché en royaume, qu’il va confier à son fils Louis, né à Chasseneuil du Poitou, dès que celui-ci aura dépassé l’âge critique de trois ans. L’Aquitaine s’étend alors jusqu’à la basse Loire et comprend les comtés de Berry, d’Auvergne et du Velay.

En 779, le roi Charlemagne nomme une série de nouveaux comtes en Aquitaine : en Berry, Humbert, un Franc, ancien rallié qui finit très vite par être remplacé par Sturbius, en Poitou Abbon, en Périgord Widbod, en Auvergne Ithier, en Velay Bull, à Toulouse Chorson, à Bordeaux Seguin, en Albigeois Haimoin et en Limousin Hrodgar. Les autres furent laissés en place. Il nomma aussi des abbés et implanta des groupes de guerriers francs «que l’on appelle vulgairement vassaux » comme le dit l’auteur limousin anonyme de la vie de Louis le Pieux.

Le 15 avril 781, Louis (futur empereur Louis le Pieux ou le Débonnaire) est sacré roi d’Aquitaine. En 817, le royaume échoit au fils de Louis, Pépin Ier (d’Aquitaine). Après la mort de ce dernier, survenue le 13 janvier 838, son fils Pépin II lui succède. Les grands d’Aquitaine auraient résisté par la guerre, après 840, au prétendant imposé par Charles le Chauve.

En 840 : mort, à Ingelheim, le 20 juin, de l’empereur Louis Ier.

Pépin II, roi d’Aquitaine de 838 à 852, fut dépouillé à nouveau de l’Aquitaine au traité de Verdun en 843, mais il réussit pourtant à s’y maintenir et força Charles le Chauve à le reconnaître en 845. Charles fut cependant élu roi par les Grands d’Aquitaine le 6 juin 848, il s’empara de Toulouse en 849 et de Pépin lui-même en 852. Evadé, Pépin s’allia aux Normands et finit en aventurier : repris par Charles le Chauve en 864, il fut condamné à mort puis gracié et finit ses jours dans la prison d’un monastère de Senlis.

Vers 852 : Sánchez Mittara fonde un duché héréditaire de Gascogne. Charles le Chauve s’empare définitivement de l’Aquitaine en 856, après y avoir nommé un duc, Raynulf ou Rannoux Ier, comte de Poitou.

En 867, l’Aquitaine, soumise par Charles le Chauve, est donnée par lui à Louis le Bègue.

A la mort de Louis le Bègue, en 879, l’Aquitaine redevient duché. Elle dépend successivement du comte de Poitiers, de l’Auvergne, du comte de Toulouse puis de nouveau des Poitevins en 951.

De 951 à 1137, la dynastie poitevine, reconnue par les Capétiens après 987, règne sur l’Aquitaine, qui connaît une brillante période. En 1036, le duché de Gascogne passe par mariage au duc d’Aquitaine.

En 1137, Aliénor, fille du dernier duc, épouse le futur roi de France Louis VII, dont elle aura deux filles ; l’Aquitaine est rattachée à la Couronne.

En 1152 : Aliénor épouse Henri Plantagenêt, après l’annulation de son mariage avec Louis VII.

En 1154 : Henri II Plantagenêt devient roi d’Angleterre.

En 1170 : le troisième fils d’Henri et d’Aliénor, Richard, le futur Cœur de Lion, est instauré solennellement duc d’Aquitaine et comte de Poitou. En 1196 Richard, devenu roi, instaure Othon de Brunswick comte de Poitou et gouverneur de toute l’Aquitaine. Mais Othon doit prendre la route de l’Allemagne à la fin de l’année 1197, car il a été élu empereur. Il ne reverra plus l’Aquitaine.

Après les préliminaires de Brétigny et la paix de Calais de 1360, les possessions du Sud-Ouest aquitain sont érigées, le 19 juillet 1362, en une principauté confiée au Prince Noir. La grande Aquitaine du début du XIIeme siècle est reconstituée. Elle durera jusqu’au 5 octobre 1372, date à laquelle le prince, malade, doit renoncer à sa principauté, durement attaquée et reconquise partiellement par les Français.

En 1453 : Charles VII conquiert définitivement la Guyenne, qui redevient française.

II LES DUCS D’AQUITAINE :

-- RANNOUX II (877 – 886), comte de Poitiers, dont l’origine connue de la famille remonte à 839. En 888, le futur Charles III le Simple, fils cadet posthume de Louis le Bègue, séjourne à la cour du comte de Poitou. Après la mort de Charles le Gros, Rannoux II pensa un instant se faire élire roi - d’Aquitaine ou du royaume occidental - on ne le sait pas. Il mourut vers 890.

-- GUILLAUME Ier le Pieux (898 – 918), comte d’Auvergne en 885, comte de Mâcon, fils de Bernard II Plantavelu qui refonda le duché d’Aquitaine et serait la souche des comtes de Limoux. Il est le fondateur de l’abbaye de Cluny en 909/910. Il épousa Ingelberge, sœur du roi de Bourgogne et Provence Louis dit l’Aveugle. Ils n’eurent qu’un fils, mort avant son père.

-- GUILLAUME II le Jeune (918 – 926), neveu du précédent.

-- EFFROI (926 – 927), frère du précédent.

-- EBLES-Mancer (927 – 935), comte de Poitiers (Eble II), épouse Adèle de Wessex. Il est le fils de Rannoux II, mais pour certains il serait un fils naturel d'Ebles Ier mort vers 892.

-- RAIMOND (936 – 951), comte de Toulouse de 923 à 951 (Raimond III Pons).

-- GUILLAUME III Tête d’étoupe (951 – 963), né à Poitiers vers 910, comte de Poitiers, époux de Gerloc (Adèle), fille du duc Rollon de Normandie. A la mort de Raimond de Toulouse, il enleva le duché d’Aquitaine à Hugues le Grand. Il maria sa fille Adélaïde à Hugues Capet.

-- GUILLAUME IV Fierebrace (963 – 994), né en 935, fils de Guillaume III, et époux d’Emma de Blois. Il se proclama duc d’Aquitaine, mais refusa l’hommage à Hugues Capet, son beau-frère, et recueillit les enfants de Charles de Lorraine, rival du roi. Il mourut à Saint-Maixent en 994.

-- GUILLAUME V le Grand (994 – 1030), né vers 960, il est le fils de Guillaume IV. Il épousa en deuxièmes noces Brisca de Gascogne et en troisièmes noces Agnès de Bourgogne. Il conquit la Saintonge et participa à la Reconquista en Espagne. Il accrut le pouvoir ducal, et fit élever une forteresse à Poitiers sur les ruines du palais carolingien (vers 1018), qui deviendra le palais des comtes de Poitou. Imposant respect à tous les seigneurs voisins, il accentua l’évolution du duché vers une indépendance presque totale à l’égard du roi. Très pieux, il protégea les arts et les lettres. Il refusa la couronne d’empereur que les Italiens lui proposaient à la mort de l’empereur Henri II en 1024. Mort à Maillezais en 1030.

-- GUILLAUME VI le Gros (1030 – 1038), fils de Guillaume V, et d’Almodis de La Marche, veuve d’Audebert Ier de Périgord. Sa femme se nomme Eustachie et est de petite noblesse. Il est défait et pris à Moncontour, en 1034, par Geoffroi Martel, comte de Vendôme, à qui il doit céder Saintes et Bordeaux, et verser une forte rançon, pour être enfin libéré trois ans après. Il meurt le 15 décembre 1038, et est enterré près de son père dans l’abbaye de Maillezais.

-- EUDES (1038 – 1040), fils de Guillaume V et de Brisca de Gascogne, duc de Gascogne en 1033 et d’Aquitaine en 1038.

-- GUILLAUME VII le Hardi (1040 – 1058), né vers 1025. Fils de Guillaume V et d’Agnès de Bourgogne. Comte de Poitiers (Guillaume V Aigret).

-- GUILLAUME VIII (1058 – 1086), né en 1027. Comte de Poitou (Guillaume VI), duc d’Aquitaine et de Gascogne. D’abord appelé Gui-Geoffroi, il guerroie contre tous ses voisins : Hugues de Lusignan, Geoffroi le Barbu, Foulques le Réchin, Bernard d’Armagnac, et annexe la Saintonge en 1062. En 1064, il prend la tête d’une importante expédition dont le but est Barbastro, ville dont il s’empare. Il fut en conflit avec Bernard Tumapaler, comte d’Armagnac, pour le titre de duc de Gascogne qu’il emporta après maintes péripéties. A la tête de ces deux vastes principautés (Aquitaine et Gascogne), Guillaume VIII possède une puissance considérable. Entre ses mains, la grande Aquitaine est reconstituée. De fait mais non de droit, car les deux duchés continuent à coexister, chacun ayant sa capitale et son administration propres. Marié à Audéarde de Bourgogne ; il mourut au château de Chizé en 1086.

-- GUILLAUME IX le Troubadour (1086 – 1127), duc d’Aquitaine et de Gascogne, comte de Poitiers (Guillaume VII de Poitou). Né en 1071 et fils du précédent. Epoux d’Ermengarde d’Anjou puis de Philippa de Toulouse, dont il eut deux garçons (Guillaume et Raymond) et cinq filles. Son mariage avec Philippa, fille unique du comte Guillaume IV de Toulouse, lui fournit la raison de ses interventions dans le grand comté voisin, dont il s’empara à plusieurs reprises. Il est l’un des plus anciens poètes connus de langue romane ; les onze chansons qui nous restent de lui sont tantôt facétieuses, tantôt courtoises. Il fit élever la tour Maubergeon, dans le palais des comtes de Poitou. En 1119/1120, on le voit réunir à Bordeaux ses vassaux aquitains et gascons, jusqu’à 600 chevaliers, pour aller participer à l’importante campagne de Cutanda aux côtés d’Alphonse le Batailleur.

-- GUILLAUME X (1127 – 1137), né à Toulouse en 1099. Comte de Poitiers (Guillaume VIII), duc d’Aquitaine et de Gascogne. Il soutint l’antipape Anaclet de 1130 à 1134. Il eut deux filles, Aliénor et Alix. Il remit son duché à Louis VI de France et fiança sa fille aînée au futur Louis VII, avant de partir en pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle en 1137, où il mourut.

-- ALIENOR (1137 – 1204), duchesse d’Aquitaine et de Gascogne, comtesse de Poitou. Née à Nieul-sur-l’Autise en 1122, elle mourut au monastère de Fontevrault. Mariée au roi de France, Louis VII, en 1137, elle lui inspira probablement la disgrâce passagère de Suger et une vaine expédition contre Toulouse en 1141. Le mariage, ménagé par elle, de sa sœur Pétronille avec Raoul de Vermandois entraîna un conflit avec Thibaud IV de Champagne. Mais elle ne donna que deux filles à Louis : Alix et Marie. Partie en croisade en terre sainte aux côtés de son mari, elle prit parti contre lui dans le différend politico-militaire qui l’opposait à Raymond de Poitiers, prince d’Antioche et oncle d’Aliénor. Son mariage est annulé par le concile de Beaugency le 21 mars 1152, et Aliénor se remarie le 18 mai de la même année avec Henri Plantagenêt, comte d’Anjou et duc de Normandie. Celui-ci devient roi d’Angleterre (Henri II) en 1154, à la mort d’Etienne de Blois. Aliénor a cinq fils et trois filles d’Henry. Elle se révèle une administratrice infatigable, elle porte une grande attention à ses domaines personnels et au royaume tout entier. En 1170 elle instaure solennellement, comme duc d’Aquitaine et comte de Poitou, son troisième fils, Richard. Son premier fils, Guillaume était mort dans sa quatrième année, et le second prénommé Henri était destiné au trône d’Angleterre. En 1173 éclate une révolte contre le roi Henri II, révolte incarnée en ses fils Henri le Jeune et Richard et animée par Aliénor. En 1174 Aliénor est faite prisonnière et va passer dix ans sous étroite surveillance dans divers châteaux d’Angleterre. Elle ne reprend sa place à la Cour que pour la Noël de l’an 1184. Henri II meurt à Chinon en 1189 et son fils Richard devient roi d’Angleterre. Aliénor soutient son fils Richard “ Cœur de Lion ” pendant sa croisade en Palestine puis pendant sa captivité en Autriche, et enfin dans sa lutte contre Philippe Auguste. Elle se retire à Fontevraud en 1194, mais en 1199, on la voit à Châlus près de Richard mourant. En plein hiver 1200, elle ramène de Castille sa petite-fille Blanche, promise au futur roi Louis VIII. Elle meurt le 31 mars ou le 1er avril 1204, après avoir perdu huit de ses dix enfants, ainsi que la plupart de ses domaines continentaux. Mais “ le grand événement du début du XIIIeme siècle est assurément l’arrivée en force des Français dans le Midi ”. Le grand duché d’Aquitaine n’existe plus, mais la Guyenne ne sera entièrement reconquise définitivement par le roi de France qu’en 1453. Deux fois reine, mère de deux rois d’Angleterre et d’un duc de Bretagne, grand-mère de rois de Sicile, de Castille, de France, d’Angleterre ou de Saxe, Aliénor mériterait bien le surnom de “ grand-mère de l’Europe ”. Elle fut incontestablement, selon l’expression de Richard de Devizes, l’un de ses contemporains, “ une femme incomparable ”.

III HERALDIQUE :

Les armes de l’Aquitaine sont : De gueules au léopard d’or, armé & lampassé de gueules.

Aquitaine ancien : Fuselé d’or et d’azur.

Actuellement la région Aquitaine a pour emblème De gueules au léopard d’or.

IV BIBLIOGRAPHIE :

- BORDEAUX SOUS LES ROIS D’ANGLETERRE / direction Yves RENOUARD / Bordeaux 1965.

- LA GUERRE DES GAULES Tome I / Jules CESAR / Jean de Bonnot Editeur 1982.

- L’AQUITAINE DES WISIGOTHS AUX ARABES 418-781 NAISSANCE D’UNE REGION / Michel ROUCHE / Editions Jean Touzot 1979.

- LES COMTES DE POITOU DUCS D’AQUITAINE (778-1204) / Michel DILLANGE / Geste Editions/histoire 1995.

- HUGUES CAPET / Yves SASSIER / Librairie Arthème Fayard 1987.

- LES CAROLINGIENS UNE FAMILLE QUI FIT L’EUROPE / Pierre RICHE / Hachette Littératures 1997.

- NAISSANCE DE LA NOBLESSE / Karl Ferdinand WERNER / Librairie Arthème Fayard 1998.

- GUILLAUME IX D'AQUITAINE le duc troubadour / Michel DILLANGE / Geste Editions/histoire 2002.

- ALIENOR D'AQUITAINE La reine insoumise - Jean FLORI - Editions Payot & Rivages - 2004.

LE SANCTUAIRE DE NOTRE-DAME D'ARCACHON

Le sanctuaire de Notre-Dame d’Arcachon a été fondé par un franciscain, le frère Thomas Illyricus.

Ce bon religieux était né en Illyrie, sur les bords de l’Adriatique, d’où son nom d’Illyricus.

Il vint en France où il fit, de 1516 à 1522, des tournées apostoliques, prêchant avec une ardeur enflammée et une éloquence entraînante. Afin de se reposer de ses travaux et des épreuves qui l’avaient accablé, le Bienheureux se retire pendant plusieurs années, dans la solitude de la forêt de La Teste.Un jour qu’il était au bord de la mer, il vit deux vaisseaux désemparés au milieu d’une furieuse tempête et prêts à sombrer dans les brisants. Le pieux solitaire se jeta alors à genoux, traça sur le sable le signe de la croix et invoqua Dieu pour tous ces infortunés marins. Sa prière fut exaucée, la mer se calma et les deux navires purent regagner le large. Ils étaient sauvés !

Le serviteur de Dieu était encore sur le rivage, bénissant le ciel de la grâce obtenue, quand il aperçut une statue de la Sainte Vierge que les flots venaient de déposer à ses pieds. Frère Thomas la reçut comme un présent du ciel et éleva une modeste chapelle en bois, dans laquelle il la plaça avec respect et amour. C’était la statue de la Vierge que l’on vénère aujourd’hui.

Telle est l’histoire de l’origine du sanctuaire de Notre-Dame d’Arcachon, berceau de la future cité d’Arcachon, dont le centenaire de l’érection en commune a été fêté en 1957, et qui justifie bien ainsi sa devise : « Heri Solitudo, hodie Civitas » (Hier Solitude, aujourd’hui Cité).

Le 16 janvier 1624, la chapelle de Thomas Illyricus fut renversée par la tempête. Une deuxième fut ensevelie sous le sable en 1721. Enfin une troisième fut élevée en 1722. C’est la chapelle actuelle, dite « Chapelle des marins », vers laquelle affluèrent de toute part les pèlerinages et autour de laquelle d’éleva la ville d’Arcachon.

Pendant la Révolution, la chapelle de Notre-Dame d’Arcachon ne fut pas aliénée, on ne toucha pas à la Statue Miraculeuse. Même au cours de la Terreur en 1793, on y célébra l’Annonciation, la grande fête annuelle de la paroisse, sous la protection de la Garde Nationale de La Teste.

Tout contre l’antique chapelle, la jolie église moderne de style gothique (1856 – 1861) fut agrandie en 1884. C’est un temple de 45 mètres de long, à trois nefs, complété par un élégant et remarquable clocher haut de 45 mètres. Enfin, face à la baie, près de la jetée, se dresse une croix monumentale, autrefois saluée au passage par les marins qui allaient en mer.