amis aquitaine article bande belle bleu bonne castillon divers exposition fille france

Rubriques

>> Toutes les rubriques <<

· Patrimoine (35)

· Histoire (43)

- · haute garonne paroisse abandonnée chateau

- · perigord meridional maubourguet

- · traversay né à tarbes

- · jean bouteroue d'aubigny

- · maison abandonné maubourguet

- · vieux chateau abandonné

je ne sais pas d'où vient le nom "château de thouars"

me citer sur le blog souvenirsdetal ence.fr : je l'aut

Par titelive, le 17.05.2023

pourquoi ce château s'appelle "château de thouars" ?

quel est le lien entre ce château situé à talence, et la

Par Anonyme, le 25.04.2023

puis je vous citer sur mon blog souvenirsdetal ence.fr?

Par Anonyme, le 17.04.2023

le premier des bourdeille connu dans l'histoire est hélie ier, qui se disait seigneur de bourdeille en partie,

Par titelive, le 26.07.2021

merci pour ce merveilleux voyage dans le temps, "mony" est un site tellement magique et inspirant... nous som

Par Eric de Barbentane, le 06.06.2020

· Château de Jumilhac

· Château de Camarsac à Camarsac (Gironde)

· CHARLEMAGNE

· BOURG-LA-REINE (Hauts-de-Seine)

· LE PRINCE NOIR

· Donjon

· chateau de l'herm

· Le château de Cazeneuve à Préchac (Gironde)

· La Tour de Veyrines à Mérignac (Gironde)

· L'ancien comté de Toulouse

· LES NORMANDS DE SICILE

· La Brède et Montesquieu

· Le château de Thouars à Talence (Gironde)

· Château de Roquetaillade

· secondat de montesquieu

Blogs et sites préférés

· Totila

Statistiques

Date de création : 11.04.2007

Dernière mise à jour :

30.04.2018

89 articles

Patrimoine

La Tour de Broue.

Photo prise par l'auteur du blog le 9 juin 2015.

La Tour de Broue à Saint-Sornin (Charente-Maritime).

Elle est située à 2 kilomètres, à vol d’oiseau, au nord du bourg de Saint-Sornin, et à 3 kilomètres environ par la route.

Voici son histoire.

Broue a donné son nom à la région de Brouage. La fin de la construction de ce robuste donjon roman se situe entre 1055 et 1065.

En 1047 une charte mentionne la donation des églises de Saint-Saturnin-de-Marennes (qui a donné par déformation Saint-Sornin) et de Saint-Pierre-et-Saint-Eutrope de Broue à l’Abbaye-aux-Dames de Saintes.

Cette donation est effectuée par Geoffroy Martel, alors comte d’Anjou et maître de la Saintonge en Aquitaine.

La même charte cite le château-fort de Broue. Mais le site a été occupé bien avant le XIe siècle. En effet, vers 869, un manuscrit indique « un miracle remarquable au village de Broue ».

Le château de Broue est la tête d’une châtellenie comtale aquitaine. Autour de 1040, un certain Dodon de Broue est « commandant » en la Tour, et rémunéré pour ce service sur un bien d’église, en l’occurrence celle de Saint-Just. Un peu plus tard, vers 1060, Engelbaud de Broue est maître du lieu.

En 1062, le comte Geoffroy Martel est vaincu et chassé de la Saintonge pat le duc d’Aquitaine Guillaume VIII. Le château devient alors sa propriété qu’il confie, à sa mort en 1086, à son fils Guillaume le Jeune. Hugues de Doué, vassal du duc, devient le châtelain du lieu, charge qui sera dès lors héréditaire. Les Doué ne paraissent pourtant pas disposer entièrement de la seigneurie de Broue. En 1242, Geoffroy de Doué, seigneur de Tonnay-Charente, déclare fidélité au roi de France Louis IX et au nouveau comte Alphonse de Poitiers (frère du roi), afin de conserver son fief. En 1244, le port s’envase et Alphonse de Poitiers condamne à une amende le seigneur de Broue pour ne pas avoir prévu ce phénomène.

Geoffroy n’a pas d’héritier mâle direct et, après sa mort survenue vers 1269, ses domaines et ses biens sont partagés entre ses sept filles. La châtellenie de Broue revient à Charles de Rochefort, petit-fils de Marguerite, fille défunte de Geoffroy de Tonnay-Charente. Cette lignée va prospérer jusque dans la première moitié du XIVe siècle. Les Baussay succèdent ensuite aux Rochefort pendant cinquante ans. On signale Marguerite de Baussay, maîtresse de la Tour entre 1352 et 1380, épouse puis veuve de Simon Burleigh.

En août 1372, le château est défendu par une garnison anglaise. Elle détient prisonnière dans ses murs, depuis le 29 juillet, Isabelle de Valois, duchesse de Bourbon. Bertrand Duguesclin détacha un régiment pour assiéger Broue et délivrer la duchesse. Les Français furent vainqueurs. Ce siège marque le début des temps durs pour la Tour.

Simon Burleigh, conseiller de Richard II puis d’Edouard III d’Angleterre, fut accusé de concussion. Enfermé à la Tour de Londres et traduit devant le Parlement le 12 mars 1388, il fut condamné à être décapité. Sa veuve, Marguerite de Baussay, rend alors hommage à Charles V de France et meurt sans postérité. Ses biens sont recueillis par son neveu Louis, comte de Sancerre, compagnon d’armes de Duguesclin.

Le 19 juin 1392, le comte de Sancerre vend ses seigneuries de Broue, Chessoul et Montaiglin à Jean, duc de Berry, qui transmet à son tour lesdites terres à Renaud VI de Pons en échange de la vicomté de Sarlat.

Renaud VI meurt en 1427. Son fils Jacques ayant pris part à une rébellion contre le roi, en 1445, se voit déposséder de tous ses biens au profit de la Couronne. Jacques de Pons part en exil vers l’Espagne. Le roi Charles VII donne en bail les terres du sire de Pons à son chambellan André de Villequier, gouverneur de La Rochelle. À sa mort c’est sa veuve, Antoinette de Maignelais, qui jouit de ces domaines.

Les Pons reviennent sur la scène lorsque le souverain décède, en 1461. Jacques revient d’Espagne et obtient sa réintégration dans ses biens. Mais les procédures étant longues, les Villequier refusant de quitter Broue, Jacques de Pons meurt avant d’avoir recouvré officiellement ses domaines. Son fils Guy de Pons parvient à chasser par les armes Antoine de Villequier, en 1481. À Guy succède François de Pons. Celui-ci se marie avec Marguerite de Coëtivy qui lui donne deux enfants. François II, l’aîné, reçoit à la mort de son père les domaines patrimoniaux principaux et conserve, entre autres, le donjon de Broue. Depuis quelques années, la ville s’envase de plus en plus et, avec la naissance de Brouage au XVIe siècle, Broue subit un déclin économique.

François II de Pons et Catherine de Ferrières laissent un héritier, Antoine de Pons, qui se marie en premières noces avec Anne de Parthenay-Soubise. C’est grâce à elle que le calvinisme s’introduit dans le territoire de Marennes. Plus tard, Antoine choisit la cause catholique. Quand il meurt en 1591, ses biens et ses terres sont divisés entre ses filles. Anne de Pons, l’aînée des deux filles de la dame de Parthenay-Soubise, garde Broue et se marie à François Martel. Elle décède en 1611 et avec elle s’éteint la branche aînée de la famille de Pons. François Martel et Anne laissent un fils et deux filles. Le fils, Isaac de Martel, reçoit les terres de Marennes, Broue, Chessoul, Montaiglin et l’île d’Aire ( ?) en héritage. À sa mort, son fils aîné Gédéon reçoit la Tour de Broue. Ce dernier meurt en 1656, laissant un seul fils, Henry, qui ne lui survivra qu’un an, et cinq filles. Une seule, Charlotte Martel, se marie, en 1653, avec François-Paul de La Cropte, marquis de Beauvais.

De leur union naquit, en 1655, Uranie de Beauvais. François fut tué lors d’un duel et Uranie, après la mort de son oncle et de ses tantes, est la seule héritière des châtellenies de Broue, Chessoul et Montaiglin.

Uranie épouse, en 1680, Louis-Thomas de Savoie-Carignan, deuxième comte de Soissons.

Louis-Thomas était officiellement le fils de Eugène-Maurice de Savoie-Carignan et d’Olympe Mancini. Mais il était supposé être un fils naturel du roi Louis XIV.

Uranie et Louis-Thomas eurent six enfants. Uranie décède dans un couvent parisien, le 14 novembre 1717.

Ses deux enfants survivants, Emmanuel-Thomas de Savoie-Carignan (3e comte de Soissons) et la duchesse de Saxe-Hilburghausen deviennent possesseurs des domaines de leur mère, mais revendent presque aussitôt Marennes et Broue, le 19 avril 1719. Le nouveau propriétaire, Fargès, est un homme d’affaires que le système de Law a enrichi. A la suite de péripéties mal connues, les seigneuries de Broue, Chessoul et Montaiglin échoient au négociant Nicolas Vallet en octobre 1744.

Par arrêt du Parlement de Paris du 2 août 1749, le duc de Richelieu est autorisé à racheter au sieur Vallet les trois seigneuries. Au début du XIXe siècle, les propriétés de Richelieu sont vendues et c’est la comtesse de Saint-Légier d’Orignac qui récupère les ruines de la Tour de Broue pour les préserver des outrages du temps et des dévastations des hommes.

Aujourd’hui la Tour et la maison de Broue, propriétés de la commune de Saint-Sornin, dominent le marais littoral. Le promontoire offre une vue exceptionnelle sur l’ancien golfe de Saintonge, qui abrite désormais des espèces animales rares ou surprenantes, telles la cistude et la loutre d’Europe, la cigogne, le busard des roseaux.

Le promontoire de 27 mètres porte les ruines, encore imposantes, de la Tour. Il subsiste également un pan de mur entre la Tour et la « Maison de Broue », vestige de la première enceinte renfermant le donjon. La façade qui regarde l’ancien Golfe de Brouage est la mieux conservée, avec ses cinq contreforts. Évidé, ce donjon laisse voir aux visiteurs l’épaisseur des murs, et leur offre le loisir d’imaginer l’aménagement des étages entre ses trois murs délabrés.

Les dimensions du donjon rectangulaire étaient de 15, 70 x 20 mètres. Sa hauteur était de 30 mètres. Les murs sont épais de 2,50 mètres. Ils sont en moellons avec des rangs de pierres de taille.

Il était divisé en quatre niveaux. Deux petites fenêtres en plein cintre éclairent l’étage qui conserve une cheminée à colonnettes.

MEHUN-SUR-YEVRE (Berry).

Mehun-sur-Yèvre.

Mehun est situé à 15 kilomètres au nord-ouest de Bourges.

Connu dans les textes depuis le premier quart du IXe siècle, le château de Mehun est un site majeur pour la castellologie française.

Le premier château fortifié, de bois et de pierre, a été édifié par un archevêque de Bourges, et confié à la garde d’une famille qui en prit le nom. Béatrix, la dernière héritière fille d’Etienne de Mehun, épousa Geoffroy Ier de Vierzon (990 – 1044). Leur fils Humbaud de Vierzon est la souche de la deuxième famille de Mehun.

Du XIe siècle au début du XIIIe les seigneurs de Mehun prêtaient l’hommage féodal à l’archevêque de Bourges et devaient porter l’anneau de l’archevêque lors de l’entrée solennelle du prélat dans sa ville.

Leur descendante, Mahaut de Mehun-sur-Yèvre, épousa en 1216 Robert de Courtenay, un prince capétien. En 1209, la châtellenie passe par mariage à la puissante maison de Courtenay (Loiret), issue de l'un des fils du roi Louis VI le Gros (1108-1137). Ce sont probablement les membres de cette grande famille, très impliqués dans les affaires d'Orient, qui reconstruisent la forteresse en suivant les standards philippiens. La place échoit par un nouveau mariage à Robert II d'Artois (mort en 1302) et reste à ses héritiers jusqu'au bannissement et à la confiscation des biens de son petit-fils, Robert III d'Artois, en 1332.

Mehun est alors donné au roi de Bohême Jean de Luxembourg, ami du roi Philippe VI de Valois (1328-1350). Jean trouvera la mort au désastre de Crécy en 1346. L'union de sa fille Bonne de Luxembourg avec le futur roi Jean II le Bon en 1332, fait cependant très vite rentrer le château et les terres qui y sont rattachées dans le domaine royal. Rarement place forte aura autant changé de mains par mariage et si peu par faits d'armes.

En 1360, Jean le Bon donne le Berry en apanage à son fils Jean. Passionné d'art et de culture, mécène patenté mais prodigue invétéré, le nouveau duc de Berry va s'employer à transformer le vieux château de Mehun en un véritable palais à compter de 1367, dans le goût et l'esprit de la fin du XIVe siècle. Il suit en cela l'exemple donné par ses frères aînés, le roi Charles V au Louvre et le duc Louis d'Anjou à Saumur. Il est intéressant de constater que ces trois chantiers reprennent les structures préexistantes de châteaux purement philippiens. A propos de Mehun, le chroniqueur Jean Froissart déclarait sans ambages qu'il s'agissait de " l'une des plus belles demeures du monde. " Froissart visita en effet le lieu en 1387 et fit remarquer que le duc y fait « œuvrer tous les jours » et trouve la construction « un moult bel chastel ». On y travaillait en effet depuis dix-sept ans car Mehun avait été commencé en 1370 par le maître d’œuvre Guy de Dammartin (ou Daumartin). Par la grâce de ses tourelles légères Mehun annonçait déjà les châteaux de la Loire.

Cette résidence fastueuse est représentée dans les Très riches heures du duc de Berry.

A la mort de Jean de Berry en 1416, le palais revient derechef à la couronne. Il devient alors l'une des résidences préférées de Charles VII. Le « roi de Bourges » y séjourne souvent. C’est là que, le 30 octobre 1422, il apprend la mort de son père et qu’il est proclamé roi de France. Les états de Languedoc s’y réunissent en novembre 1425. Jeanne d’Arc y réside avec le roi à la fin du mois de septembre 1429, après la dissolution de l’armée du sacre, et de nouveau en décembre, après l’échec contre La Charité. C’est de Mehun, en décembre, que l’anoblissement de la famille de Jeanne est daté. Le roi Charles VII, malade, y passe les trois derniers mois de sa vie et y meurt le 22 juillet 1461.

La suite est l'histoire d'une longue et triste agonie. Incendié en 1550, endommagé par les Guerres de Religions et démantelé au XVIIe siècle, il reçoit le coup de grâce à la Révolution. Du joyau de Jean de Berry ne restent plus aujourd'hui que le grand donjon cylindrique, où un musée Charles VII a été aménagé, une tour éventrée et le plan au sol.

UZA (Landes)

UZA (Landes).

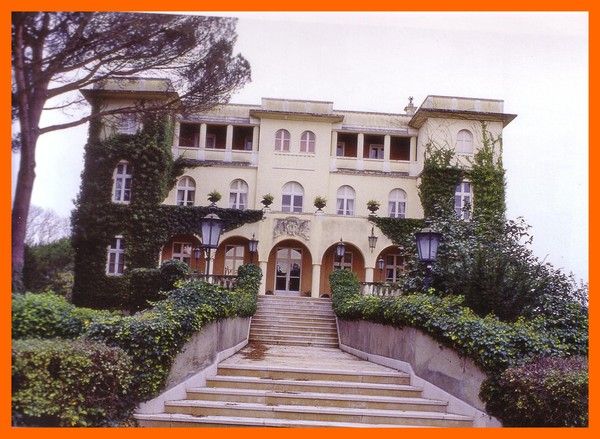

Photographie : vue du château d’Uza.

Uza est un village historique. Tout ce qui s’y est passé se confond depuis la fin du XVe siècle avec l’histoire de la famille de Lur-Saluces.

Les anciens seigneurs d’Uza portèrent le titre de vicomtes, puis comtes, peut-être par « héritage » des vicomtes de Tartas.

La fondation du castrum d'Uza, vers 1177/1179, est due à Richard "le Coeur de Lion". Vers 1204 le roi Jean sans Terre remit Uza au vicomte de Tartas, Arnaud Raimond II. Ses successeurs, Raimond Arnaud puis Pierre, détinrent la forteresse jusque dans les années 1248/1249 quand Simon de Montfort, lieutenant du roi en Gascogne, la fit saisir à la suite d'une plainte des habitants au sujet des excès du vicomte.

En 1252, Pierre, vicomte de Tartas, parfois nommé Pierre d’Acqs, était possesseur du château d’Uza, de la justice de Born, Mimizan, montagne et côte de Biscarrosse. Avant août 1278, le vicomte de Tartas cède aux Soler la terre qu’il a en Born et à Uza. En 1312, suite au décès du vicomte Arnaud-Raimond III le 6 avril, la vicomté de Tartas passa dans la maison d’Albret. Mais Yolande del Soler, qui avait épousé vers 1300 Raimond III de Fronsac, s’était fait reconnaître en 1315 par le roi-duc la possession du château d’Uza avec haute et basse justice sur les habitants de ce vicus et ceux d’un certain nombre de fiefs du pays de Born. Ce qui fait que la terre d’Uza appartient au début du XIVe siècle aux vicomtes de Fronsac, héritiers des Soler. Avant 1338 les possessions du vicomte de Fronsac comprenaient le château d’Uza, avec haute et basse justice sur les habitants de ce vicus et sur ceux des fiefs et arrière-fiefs relevant de lui dans les paroisses de Mézos, Lévignacq, Saint-Julien, Aureilhan et Biscarrosse, ainsi que dans le quartier de Fodias à Bias. Il possédait aussi la basse justice sur les habitants de ses fiefs de Pontenx, Parentis, Sainte-Eulalie, Sanguinet et Saint-Paul. En 1358, Edouard III, roi d’Angleterre accorda à Guillaume de Pomiers (ou Pommiers), seigneur d’Uza, droit de pêche à la baleine de Biscarrosse à Saint-Julien. A la fin du XIVe siècle ce fut une possession des Montferrand, seigneurs de Sanguinet en la vicomté d’Escouasse et marquisat de Landiran. En 1431, François I de Montferrand, seigneur d’Uza, signe un traité avec François de Gramont « par lequel le premier s’engage à aider de Gramont dans ses entreprises de guerre ». Isabeau de Montferrrand transfère Uza aux de Lur par son mariage, en 1472, avec Pierre de Lur. Isabeau était la fille de Bernard de Montferrand, dit Bernard d’Uza, et la petite-fille de François I. Vers la fin du XVIe siècle, Jean de Lur d’Uza, épousa Charlotte de Saluces et les vicomtes d’Uza, en vertu des lettres de patentes de 1589, après l’extinction de la ligne masculine des Saluces, prirent le nom des comtes d’Uza, marquis de Saluces et héritèrent de tous leurs droits.

Importante seigneurie aux frontières du pays de Born et du Marensin, Uza devint propriété de la famille de Lur en 1472. Leurs descendants ne se contentèrent pas d’être des seigneurs terriens mais entretinrent pendant quatre siècles l’activité d’une forge artisanale qui devint entreprise industrielle en 1759.

Le village d'Uza :

Il fallut cependant attendre 1874 pour que l’ancienne seigneurie soit reconnue sous la forme d’une commune, grâce à l’action du marquis Romain-Bertrand de Lur-Saluces, dont les descendants firent construire une mairie, mise à la disposition des nouveaux « citoyens », tout comme leur père avait fait édifier pour les paroissiens, en 1867, l’église placée sous le vocable de Saint-Louis. Edifice en pierre de taille – à l’exception des murs latéraux bâtis en moellons recouverts d’enduit -, couvert d’ardoise, elle est l’œuvre de l’architecte bordelais Louis Garros. Au clocher porche succède une nef longue de trois travées, un faux transept et un chœur de plan semi-circulaire qu’encadrent deux chapelles latérales de même plan. A l’intérieur, de fausses voûtes d’ogives en brique et plâtre couvrent les travées de la nef, leurs arcs retombent sur des colonnes à chapiteaux à crochets, les clés sont sculptées et peintes. Tout ici fait référence au XIIIe siècle, considéré comme le style chrétien et national par excellence.

Le Chemin de croix qui la décore a été coulé en métal par les employés de la forge. Le décor peint de l’abside représente des niches abritant des saints. Sur le maître-autel, repose un tabernacle cantonné de deux anges lampodophores et surmontés d’une statuette du Christ dans une mandorle, l’ensemble étant réalisé en métal doré. Les absidioles sont ornées de deux fresques consacrées au Pèlerinage de Notre-Dame de Contis, du peintre Vincent (1890). L’école, la gare et d’autres bâtiments communaux voisinent dans une urbanisation très aérée, à la manière d’un airial. Ils sont au service des habitants, autrefois employés de la forge pour la plupart, dont les logements en rez-de-chaussée, bâtis en brique et pan de bois, sont sagement alignés entre le pôle administratif et religieux du village et son pôle économique, constitué par la forge, qui se développa sous le Second Empire, grâce à l’essor du chemin de fer.

Le château d’Uza :

En 1929, Bertrand de Lur-Saluces décida de confier la modernisation de l’ancienne forteresse d’Uza à l’architecte dacquois Jean Prunetti. Nonobstant les citations d’ornements contemporains, on serait tenté de penser que Prunetti s’inspira de références italiennes, comme la façade sur jardin de la villa Médicis à Rome ou à des exemples toscans. De plan rectangulaire, la demeure se dresse sur un talus de plan carré dont elle occupe presque toute la surface. L’accès se fait à l’ouest par un pont de pierre dont le tablier repose sur des arcs en plein-cintre. L’édifice, dont la toiture plate est en terrasse, compte trois niveaux et est cantonné par des tours carrées ou cylindriques. Il est inscrit aux Monuments Historiques.

Après la guerre, Prunetti éleva encore en 1957 le dernier équipement public commandé pour la commune par le marquis de Lur-Saluces, la salle des fêtes. Cette construction, qui comporte des éléments néo-basques, est ornée de quatre bas-reliefs faisant référence au folklore landais, réalisés par le sculpteur Vincent Batbedat. A la même époque, une fabrique d’emballages en matière plastique fut créée pour prendre le relais des forges déclinantes dont la fermeture et la destruction survint en 1981. Seul l’atelier a été conservé en l’état, quoique abandonné : il reste le dernier témoignage de l’activité sidérurgique d’Uza.

Tout doucement, sans bouleverser les mœurs inscrites dans l’histoire de la commune, Alexandre de Lur-Saluces a permis une lente évolution. « La réforme, dit-il, passe mal. Et je fais l’objet de quelques critiques, la caisse de résonance étant le Conseil municipal. » La fonderie, dont les bâtiments exceptionnels s’abîmaient, a été classée à l’inventaire des Monuments historiques, ainsi que le lac et le château. Les travaux de réhabilitation ont débuté. Le village n’a pas bougé, mais il s’inscrit désormais dans le XXIe siècle. Ainsi, les maisons d’habitation sont transformées en gîtes ruraux destinés à accueillir les touristes. Un camping florissant assure des emplois. Le comte a embauché une équipe de jeunes dirigeants, ambitieux. Les terres autour d’Uza seront vouées à l’agriculture biologique.

BIBLIOGRAPHIE :

*Uza Naissance d’une commune – article de Philippe Maffre et Paul Sicouly – Revuele festin N° 51 (septembre 2004), pages 64 à 71.

*Les Albret L’ascension d’un lignage gascon– Jean Bernard MARQUETTE – Ausonius Editions, décembre 2010. Diffusion De Boccard.

BROUAGE (commune de Hiers-Brouage en Charente-Maritime).

BROUAGE : ETOILE DE PIERRE AU CŒUR DU MARAIS.

Photographie prise par l’auteur du blog le 27 juin 2012 : vue d’une courtine et d’échauguettes, remparts de Brouage.

Brouage est une place forte du 17e siècle, patrie de Champlain, arsenal de Richelieu et résidence de Marie Mancini.

Fondé vers 1555 par Jacques de Pons, sur un ancien dépôt de lest laissé par les navires fréquentant depuis plus de 1000 ans le golfe de Saintonge, ce bourg nouveau avait avant tout vocation à être une place de commerce.

Riche et prospère, la ville devint un enjeu stratégique tel que protestants et catholiques se la disputèrent jusqu’à ce que le roi Henri III décide de l’incorporer à la Couronne.

Devenue Brouage, on lui assigne comme gouverneur Jean Armand du Plessis, cardinal et duc de Richelieu. Il fortifie la ville avec magnificence, et transforme la place en un véritable coffre-fort de la richesse fabuleuse tirée du commerce du sel. A sa mort, la ville perd de son lustre et Vauban diminue l’importance des fortifications. Ses architectes en sont donc Pierre de Conti, seigneur de la Motte d’Argencourt puis Sébastien Le Prestre, marquis de Vauban. La révolution l’utilise comme geôle, puis peu à peu la ville s’endort, oubliée par la mer au cœur du marais.

Point stratégique de la défense des riches côtes saintongeaises, Brouage se découvre comme se lit un précis d’architecture ou d’histoire, un récit d’un voyage dans le temps. Halle aux vivres, poudrières, tonnellerie, glacière, forges, portes et poternes, bastions, courtines, ouvrages avancés, corps de garde, ports, ces monuments nous livrent des histoires d’hommes disparus, témoignages d’un passé pas si lointain.

Visite de la place forte, des remparts ou des abords, plusieurs circuits s’offrent à notre promenade et notre temps. Des panneaux permettent de découvrir, sur chaque lieu ou bâtiment, ce que fut l’histoire de la citadelle.

Brouage abrite aussi la « Maison Champlain », car le fondateur de Québec, Samuel Champlain, est un enfant du pays. Il ne faut pas manquer de la visiter pour découvrir un espace conçu en partenariat avec le Canada et abritant un musée virtuel consacré à l’histoire de la Nouvelle France.

Le label Grand Site National décerné en 1989 a permis de faire revivre le site et révéler son histoire : restauration des remparts, réfection des poudrières, rénovation de la Halle aux vivres, réhabilitation des rues, mise en lumière de la place, ouverture du Centre Européen d’Architecture Militaire. Autant de moyens d’aujourd’hui employés pour restituer l’esprit d’autrefois et permettre la renaissance de la place forte de Brouage et de sa grandeur passée.

Caractéristiques : 400 mètres de côté, 7 bastions, 19 échauguettes, 7 courtines d’une hauteur moyenne de 11 mètres, 2 ports souterrains, 4 poternes, 4 latrines publiques. Et 4000 habitants au 17e siècle !

Talmont-sur-Gironde (Charente-Maritime)

TALMONT : LA PRESQU’ILE DE TOUS LES AGES.

Photographie prise par l’auteur du blog le 28 juin 2012 : portail Nord de l’église Sainte-Radegonde de Talmont.

Le village de Talmont est classé parmi « les plus beaux villages de France ». Il appartient également depuis 2011 au réseau « Villages de pierres et d'eau », label initié par le conseil général de la Charente-Maritime afin de promouvoir des sites exceptionnels présentant la particularité d'être situés au bord d'une étendue d'eau (mer, rivière, étang).

Un peu d’Histoire :

Le site de la commune fut occupé de longue date, comme en témoigne une nécropole néolithique découverte à proximité du lieu-dit du Caillaud, le principal faubourg du village. Durant l’antiquité, le bourg actuel se limite à un modeste hameau de pêcheurs et d’agriculteurs, dépendant sans doute de l’importante métropole romaine de Novioregum ou de Tamnum. Dans l’Antiquité une voie romaine de Bordeaux à Saintes passe par Blavia (Blaye), Tamnum (certains, comme Charles Higounet, pensent que c’est le nom d’origine de Talmont) et Novioregum.

Le seigneur de Talmon fit don (à la fin du XIe siècle ?) d’un terrain voisin de son château à l’abbaye de Saint-Jean-d’Angély pour y construire un bourg. On considère l’an 1094 comme la date de naissance de Talmont.

L’église Sainte-Radegonde fut construite au XIIe siècle.

Durant le Moyen Âge, Talmont devient un poste militaire, puis une seigneurie, sous le nom de Talamo. Celle-ci est acquise en 1284 par Édouard Ier d’Angleterre, duc d’Aquitaine, qui la fait fortifier, fondant ainsi la ville close, selon un plan comparable aux bastides qui fleurissent alors dans tout le sud ouest de la France. De là le plan en damier, dans lequel les rues se coupent à angle droit mais pas face à face, afin de faciliter la défense et rendre plus difficile une éventuelle intrusion de l’ennemi. La ville est également entourée de remparts, dont il est encore possible de voir quelques vestiges au-delà de l’église. Durant la guerre de Cent Ans, Talmont sera âprement disputée entre Valois français et Plantagenêts anglais.

Louis d’Espagne, dit de La Cerda, amiral de France, est comte de Talmont en 1341.

Quand les Français, en 1372, eurent repris la Saintonge que le traité de Brétigny avait pour un temps réincorporée au duché aquitain, les Gascons et les Anglais durent affronter dans l’estuaire l’hostilité des côtes tenues par les Français de La Coubre à Talmont. Charles VIII devait plus tard récompenser le zèle des Talmontais par la concession de marchés.

Talmont retourne donc à la couronne de France à la fin du XIVe siècle. Les textes anciens mentionnent un Mondisson la Chassaigne comme gouverneur de la ville, lequel est remplacé en 1410 par Renaud VI de Pons sur l'ordre du prince Louis de Guyenne, fils du roi Charles VI. Dans une lettre dûment scellée, le prince de Guyenne fait parvenir la nouvelle en Saintonge.

En 1440, le roi Charles VII fait don de la viguerie de Talmont à l'amiral Prigent de Coëtivy.

Léon de Sainte-Maure, second fils d’Arnaud de Sainte-Maure seigneur de Jonzac et de Perrette Marchand, rendit acte de foy et hommage au Roy à Montsoreau le 28 avril 1473 pour la viguerie de Talmond, relevant de la seigneurie de Talmond. Il en donna le dénombrement le 8 janvier suivant et il était mort en 1485.

Place forte militaire de première importance, Talmont fut aussi un haut lieu de pèlerinage sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle. Après avoir fait leurs dévotions à sainte Radegonde, la sainte patronne de l’église, les pèlerins pouvaient choisir, soit de traverser l’estuaire pour rejoindre la basilique de Soulac, soit de continuer leur périple en passant par Blaye et Bordeaux.

Durant les Guerres de religion, alors qu’une grande partie de la région passa à la réforme, les Talmontais restèrent en majorité fidèles au catholicisme. En 1652, lors de la Fronde des Princes, des troupes espagnoles alliées aux frondeurs occupent la ville dont ils détruiront la plupart des défenses avant de l’évacuer. Devant la menace de nouveaux conflits, la réparation des fortifications est confiée en 1706 à l’ingénieur Claude Masse. On y installe six « méchants canons » pour protéger les côtes, mais faute de moyens, les travaux ne sont pas conduits à leur terme.

Qui furent les seigneurs titulaires de Talmont ? On cite les Didonne, puis les Rabaine et Saint-Gelais, les Vivonne, d’Angennes, de Sainte-Maure puis Crussol d’Uzès pour finir. Il est difficile d’en faire une liste continue.

D’autant que, en tant que châtellenie poste militaire, des troupes y étaient placées, commandées par un gouverneur nommé par le lieutenant général du roi en Saintonge ou le roi lui-même.

Talmont semble rattaché aux sires de Pisany, les Rabaine, puis Jean de Vivonne (dit le marquis de Pisany) qui racheta en 1594 la châtellenie et le baillage de Talmont aux Rabaine.

La fille de Jean, Catherine de Vivonne décédée en 1665 épousa Charles d’Angennes, marquis de Rambouillet et de Pisany, et « baron de Talmont ». Il mourut en 1652 âgé de 75 ans.

Leur fille Julie d’Angennes se maria le 4 juillet 1645 avec Charles de Sainte-Maure qui devint duc de Montausier et pair de France en 1664 – 1665. Il fut aussi gouverneur et lieutenant général en Saintonge et Angoumois du 20 mars 1645 au 25 avril 1673 et qualifié de "comte de Talmond-sur-Gironde". Le duc de Montausier décéda le 17 mai 1690.

La fille unique du duc et de la duchesse de Montausier, Marie Julie de Sainte-Maure, épousa en 1664 Emmanuel II de Crussol et en eut une postérité, les Crussol d'Uzès.

Le patrimoine de Talmont.

Il faut bien sûr citer en premier la remarquable église romane Sainte-Radegonde, édifiée du XIIe au XVe siècles. Elle est située à l’extrémité du promontoire face à l’estuaire de la Gironde et possède un exceptionnel portail sculpté nord, typique de l’art roman saintongeais. A l’intérieur on remarque des chapiteaux ornés de lions, oiseaux, hommes, dont saint-Georges sauvant une princesse du dragon.

Le cimetière communal, devant le portail nord de l’église, est un magnifique « jardin » de roses trémières en été.

Les anciens remparts, la promenade le long de la falaise, la porte d’une ancienne tour, la « Tour Blanche » nommée ainsi pour rappeler celle de Londres ou en souvenir de Blanche de Didonne ? , l’emplacement de l’ancien port, les carrelets (dont le carrelet Grégory Lemarchal), le Musée de l’histoire de Talmont et de la pêche dans l’estuaire, la fontaine et ses timbres au Caillaud , sont autant de choses à découvrir.

Il est conseillé de se perdre un peu dans les ruelles pour un parcours poétique et savourer les couleurs des portes et volets en bois, les puits taillés dans la pierre, les cadrans solaires ou le tilleul centenaire sur la place devant la mairie.

Alors arrêtez-vous à Talmont, qui n’est qu’à quinze kilomètres de Royan, sur ce promontoire battu par les flots et les vents d’ouest et vous ne le regretterez pas.

Le prieuré de Trizay en Charente-Maritime.

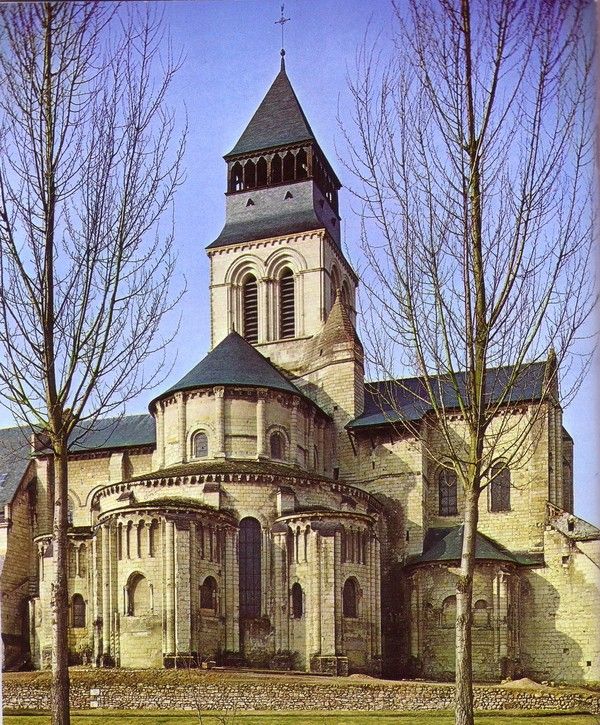

Photographie prise par l’auteur du blog le 15 juin 2012 : chapelle axiale murée de l’église priorale flanquée de ses deux absidioles.

Les ruines du prieuré de Trizay se dressent sur la rive droite de l’Arnoult.

Cet ensemble fait l’objet d’un programme de restauration depuis quelques années, ce qui a déjà permis de sauver de l’abandon les ruines de l’église.

Le prieuré fut rattaché à l’abbaye bénédictine de La Chaise-Dieu entre 1162 et 1177, il le resta jusqu’au XVe siècle

Il fut transmis de génération en génération dans la famille de Rochechouart, seigneurs de Tonnay-Charente, dont les armes sont visibles sur les murs peints du réfectoire de l’édifice.

A partir du XVIe siècle, le prieuré entre dans le régime de la commende. C’est ainsi que l’on voit naître des dynasties de prieurs.

A côté de cette gestion le prieuré doit faire face aux terribles guerres de Religion. En 1585 une garnison catholique s’installa à Trizay et y resta une année complète. Elle en fut délogée par le succès du comte de Laval et de ses troupes protestantes. Après ces troubles civils et à cause, aussi, de la non-résidence des prieurs commendataires, le prieuré est presque abandonné.

En 1638 on ne comptait plus qu’un religieux à Trizay : frère Henri Eschassériaux, qui refusa de vivre dans ces ruines insalubres dont le prieur, à l’époque, était Pierre Maurisse.

Après cet épisode le prieuré ne cessa de s’abîmer. Au cours du XVIIe siècle il est partagé entre le prieur commendataire, les religieux en poste et les fermiers qui ont baillé une partie du domaine pour leur propre usage.

En 1712 le prieur Charles David ne pouvait même plus habiter des lieux aussi malsains. Il préférait résider à Tonnay-Charente, tandis que la salle capitulaire servait d’écurie. Un état des lieux est dressé les 11, 12 et 13 mars 1760 : le bilan est accablant.

Le prieuré est vendu comme bien national en 1791. L’église et le cimetière paroissial furent définitivement abandonnés en 1897 et le reste des bâtiments fut utilisé comme exploitation agricole. C’est en 1920 que les vestiges furent classés Monument Historique.

J’y ai vu une similitude avec le prieuré de Frontenac, dans l’Entre-deux-Mers, en Gironde.

Mais aujourd’hui les bâtiments conventuels abritent un centre d’art contemporain ouvert au public toute l’année tandis qu’une autre partie d’entre eux ont été aménagés en chambres d’hôtes.

Les vestiges à voir sont la salle capitulaire, une imposante abside axialemurée avec porte d’entrée, flanquée de deux absidioles, de l’église du XIe siècle et aussi le cellier, le dortoir, le réfectoire ainsi qu’un passage voûté situé entre la salle capitulaire et le cellier qui permettait l’accès à l’extérieur.

Le lieu abrite un centre d’art contemporain où se tiennent depuis 2003 des expositions de peintures et de sculptures. Les artistes laissent à chacun de leur passage une de leurs œuvres afin de constituer un fonds permanent.

A noter : un jardin médiéval, composé de plantes médicinales et aromatiques, comme en tenaient les moines, est aménagé à l’entrée du prieuré. Chaque plante est décrite et ses vertus indiquées.

MORNAC-SUR-SEUDRE : LA PERLE DU PAYS ROYANNAIS.

Mornac-sur-Seudre : la perle du pays royannais.

Photographie prise par l’auteur du blog : bénitier de l'église Saint-Pierre de Mornac.

Le village de Mornac sur Seudre est classé parmi « les plus beaux villages de France » ainsi que « ville et métiers d’art ».

La présence de traces de vies humaines, découvertes au cours de fouilles archéologiques dans l’église de Mornac révèle une occupation des lieux dès le néolithique et la période gallo-romaine.

Au cours du Moyen Âge ce bourg côtier se dote de son église Saint-Pierre, d’un prieuré fondé au XIIe siècle à l’initiative de l’Abbaye de la Grande Sauve (La Sauve-Majeure), d’un donjon entouré de fortifications, d’une seconde enceinte fortifiée entourant le village, ainsi que d’une corderie à ciel ouvert longue de 300 mètres. Tous ces éléments ont laissé peu de traces, hormis l’église.

Sur les restes d’un édifice mérovingien, l’église en partie romane du XIe siècle conserve son plan en croix latine.

Un magnifique chevet semi-circulaire, classé monument historique, et de beaux chapiteaux romans présentent l’aspect propre à l’architecture de cette époque.

La coupole de forme barlongue semble être un cas unique parmi les églises romanes de Saintonge.

Une litre du XVIIe siècle porte les armoiries de la famille Boscal de Réal.

Suite à un incendie en 1943, la flèche en bois couverte d’ardoises est remplacée par un clocher fortifié se rapprochant probablement du clocher d’origine. Derrière le chevet, on peut voir des sarcophages mérovingiens qui ont été découverts au cours de fouilles au milieu du XXe siècle.

A l’entrée de l’église à gauche on remarque un grand bénitier, coquille naturelle sur support, assez rare et remarquable.

A partir du XIVe siècle, les difficultés commencent avec la guerre de Cent Ans. Mornac, grâce à son port, constituait un emplacement stratégique pour le négoce entre La Rochelle et Bordeaux, aussi durant les conflits entre Valois et Plantagenêts la ville est-elle victime de plusieurs sièges. Celui de 1433 voit Mornac résister aux Anglais.

Au XVIe siècle les guerres de Religion bouleversent cruellement Mornac-sur-Seudre.

A la révolution Pierre Boscal de Réal, le dernier des vingt-sept seigneurs qui se sont succédés à Mornac, refuse l’ordre nouveau et prend le chemin de l’exil.

Après la seconde Guerre Mondiale, des fouilles archéologiques sont entamées dans l’église.

Malgré sa tumultueuse histoire, Mornac a toujours su préserver ses aspects associatifs et festifs. La richesse du village, c’est aussi ces nombreux artisans qui ont choisi d’y vivre : potière, tisseuse, maroquinier, artistes peintres, etc.

Le moulin à marée, dépendance du château, était alimenté par un réservoir d’eau ou « monard » à l’est, qui servait également de vivier à poissons à la demeure seigneuriale. Après la Révolution, le moulin est vendu en tant que bien national puis il passe dans différentes mains, dont une famille de meuniers, et servira aussi d’atelier de menuiserie.

Il subsiste deux bâtiments et un portail du château des Boscal de Réals, rue du Port.

Les halles,du XIVe siècle, sont un abri charpenté divisé en trois nefs soutenu par des piliers de pierre et couvert de tuiles. Au Moyen Âge il appartenait au seigneur : celui-ci louait aux marchands des emplacements, en échange il devait entretenir les lieux. Aujourd’hui les halles appartiennent à la commune.

Au fil des ruelles fleuries, des ateliers d’artisans, galeries d’art, boutiques et restaurants aux spécialités diverses, il est très agréable de se promener à Mornac.

N’oubliez pas d’aller jusqu’au port où des bateaux traditionnels sont là pour rappeler le passé maritime. Des cabanes ostréicoles complètent ce décor si calme et reposant.

A voir aussi : le musée ferroviaire dans l'ancienne gare de Mornac. Le lieu est ouvert tous les jours en juillet et août.

Trois « parking » vous attendent pour laisser vos voitures : le parking du calvaire, celui de la cure ainsi que celui du port.

Le cloître des cordeliers à Saint-Emilion (Gironde).

Photo réalisée le 6 avril 2012 : la nef de l’église à ciel ouvert, avec la porte d’entrée des caves souterraines.

Le cloître des Cordeliers à Saint-Emilion.

Saint-Emilionest une commune du département de la Gironde connue mondialement pour ses vins rouges et ses châteaux viticoles.

Mais la cité intra-muros compte aussi un patrimoine exceptionnel. Les plus connus sont bien sûr l’église monolithe et son clocher, les « catacombes », la Tour du Roy, l’Eglise collégiale et son cloître, et ce qu’il reste des couvents. Car Saint-Emilion pouvait s’enorgueillir de posséder plusieurs établissements religieux réguliers. On peut voir aujourd’hui les ruines, les « grandes murailles », de la première église des dominicains ainsi que l’ancienne église des jacobins.

Et ce qu’il subsiste de l’ancien couvent des cordeliers, daté des XIIIe et XIVe siècles, de style gothique. C'est le plus grand espace privé ouvert au public intra-muros de Saint-Emilion.

Les Franciscains, frères mineurs appelés Cordeliers en France, se sont installés à Saint-Emilion dans la seconde moitié du XIIIe siècle.

On peut admirer les ruines romantiques du cloître, des bâtiments conventuels et de la chapelle. Le cloître carré d’environ 21 mètres de côté a perdu sa couverture et deux de ses galeries. Les deux rescapées s’offrent dans une belle perspective qui va s’élargissant. Elles sont formées de huit arcades de plein cintre aux chapiteaux nus reposant, soit sur deux colonnes, soit sur des pilastres. La chapelle et son arc triomphal ouvrent sur le ciel, comme on peut le voir sur la photo.

La façade extérieure d’une grande sobriété, donnant sur la place Cap-de-Pont, présente un tympan ogival encadré de deux contreforts. Des travaux de restauration ont été effectués ces dernières années, en particulier l'abside à l'extrémité du chœur de l’église, et une magnifique cheminée, comme suspendue au mur du premier étage, des logements conventuels.

Dans ce couvent des cordeliers se cache une partie souterraine où sont élaborées des milliers de bouteilles de vin mousseux, par fermentation naturelle en bouteille pendant 9 à 12 mois, dans des kilomètres de galeries jusqu’à 20 mètres de profondeur.

Ces galeries font l’objet de visites guidées fort intéressantes.

Depuis 1892, la S.A. Les Cordeliers élabore des grands vins effervescents selon la méthode traditionnelle de fermentation naturelle du vin en bouteille, autrefois dénommée « méthode champenoise ». Comme pour les vins tranquilles, chaque millésime est différent.

Et chaque millésime réserve plusieurs cuvées différentes.

Le Crémant de Bordeaux des Cordeliers, blanc ou rosé, brut ou demi-sec, est un vin AOC élaboré suivant le même procédé que le champagne mais avec des cépages du Bordelais, exclusivement.

Etonnant et très apprécié des grands amateurs de bulles, il fait partie de la famille

des Grands Vins de Bordeaux et des Grands Vins Effervescents de France.

Il est reconnu et classé comme référence de sa catégorie.

Alors lors de votre passage à Saint-Emilion, n’oubliez pas de vous arrêter au cloître des Cordeliers, lieu bucolique, romantique et calme au cœur de la cité, au N° 2 bis rue de la Porte Brunet.

Site internet : http://www.lescordeliers.com/

L'abbaye royale de Fontevrault (Maine-et-Loire)

L’abbaye royale de Fontevraud.

Photographie : vue extérieure du chevet de l’église abbatiale.

FONTEVRAUD :Cette abbaye fut fondée par Robert d’Arbrissel. Située entre Saumur et Chinon elle fut jadis une abbaye chef d’ordre des plus illustres du royaume et mérita même d’être appelée au XVe siècle « la reine des abbayes ». Elle présente encore aujourd’hui l’un des ensembles monastiques les plus remarquables et les plus complets.

Robert d’Arbrissel, un ermite breton vivant dans une forêt de la Mayenne, était un prédicateur itinérant et son éloquence, son magnétisme personnel et son style de vie lui attirèrent hommes et femmes décidés à orienter leur vie vers le cloître. L’abbaye est issue de la fixation en 1101 de cette troupe errante et hétérogène qui, après d’éprouvants débuts en des huttes de fortune, connut un essor rapide et prodigieux. Accueillant hommes et femmes de toutes conditions -dont des lépreux et des prostituées- spécialement favorisée par Foulque V d’Anjou - sa fille Mathilde fut la seconde abbesse de 1149 à 1155 - Henri Plantagenêt et Aliénor d’Aquitaine, elle attira en nombre grandissant de nobles recrues féminines qui ne tardèrent pas à dominer les autres éléments. Dès 1104, le fondateur mit à sa tête une prieure, Hersende de Montsoreau. La première abbesse, choisie par Robert fut Pétronille de Chemillé. Ainsi fut consacré dans ce conventus, égalitaire à l’origine mais d’emblée voulu double par Robert, l’assujettissement pénitent des frères à des femmes. Cette organisation répondait à un désir d’ascèse, et l’ordre demeura toujours double jusqu’à la Révolution. Le XIIe siècle fut sa première grande époque. Regroupant autour du « Grand Moutier » (religieuses), les couvents de Saint-Jean-de-l’Habit (frères prêtres et laïques), de Saint-Lazare (lépreux), de la Madeleine (filles repenties) et de Saint-Benoît (infirmerie), l’abbaye mère – dont nous restent de ce temps l’abbatiale à file de coupoles, nécropole des Plantagenêts, le grand réfectoire, la curieuse et monumentale cuisine et Saint-Lazare – essaima, avant 1200, en une centaine de prieurés répartis de la Somme aux Pyrénées et en Champagne, ainsi que trois en Espagne et quatre en Angleterre.

La période suivante fut beaucoup moins brillante, bien que la générosité des rois de France ait pris le relais de celle des Plantagenêts. Alors qu’au milieu du XIIe siècle Suger avait évoqué 4000 à 5000 ( !) moniales, il n’y en avait plus que 360 en 1297, date à laquelle Boniface VIII limita leur nombre à 300. Aux XIVe et XVe siècles les difficultés s’accrurent encore. Si l’abbaye échappa aux pillages de la guerre de Cent Ans, ses alentours furent dévastés à plusieurs reprises et nombre de prieurés ruinés. Pourtant un renouveau s’annonça avec les abbesses Marie de Bretagne (1457-1477) puis Anne d’Orléans (1477-1491). Lentement mais sûrement une réforme allait être accomplie sous les abbesses issues de la maison de Bourbon qui se succédèrent de tante en nièce de 1491 à 1670. Le XVIIe siècle allait être une nouvelle grande époque de Fontevraud. En effet l’abbesse Jeanne-Baptiste de Bourbon prendra le titre de « chef et générale de l’ordre ». Les trente-six abbesses qui se succédèrent à la tête de l’ordre furent toutes issues de grandes Maisons. Parmi elles on compte quatorze princesses, dont cinq du sang des Bourbons. Sous la direction de deux d’entre elles, Louise-Françoise de Rochechouart, puis Louise-Claire de Montmorin de Saint-Hérem, les quatre filles cadettes de Louis XV firent leur éducation à Fontevraud.

On accède à l’abbaye par une cour d’honneur, où l’on trouve à droite, dans son architecture du XVIIe siècle, un pavillon qui était le logis de l’abbesse. L’église abbatiale est un monument d’art roman d’un très grand intérêt. D7s l’entrée dans cette nef si imposante avec ses beaux effets de piliers à colonnes engagées, on est saisi d’admiration devant la majesté du lieu. La voûte de cette église est faite de quatre grandes coupoles reposant sur pendentifs et soutenues par de hauts piliers disposés en carrés. Le carré du transept, plus étroit que la nef, est couvert d’une coupole d’un type fort rare. Cette architecture ressemble à celle de la cathédrale d’Angoulême. Des vitraux modernes remplacent ceux d’autrefois. Ils rappellent, par des armoiries, les rois Plantagenêts et les comtes de Toulouse, qui furent inhumés dans ce lieu. L’église possède encore quatre gisants polychromes, à l’effigie du roi Henri II d’Angleterre, d’Aliénor d’Aquitaine, de leur fils Richard Cœur de Lion et d’Isabelle d’Angoulême. Ces gisants, statues couchées, sont en pierre taillés dans un bloc de tuffeau, sauf celui d’Isabelle qui est en bois. Au nombre de six à l’origine, deux de ces effigies, celle de Jeanne d’Angleterre, sœur de Richard, et celle du fils de cette princesse, le comte Raymond VII de Toulouse, représentées à genoux et priant, ont été détruites à la Révolution. Je ne veux pas décrire ici tous les bâtiments, qui composent un ensemble abbatial unique en France, car je vous invite à les découvrir et les apprécier par vous-même. Mais je tiens à signaler un édifice surprenant, appelé Tour d’Evraud. Il s’agit de la très ancienne cuisine du monastère, la seule de l’époque romane qui subsiste en France. C’est une tout octogonale, couverte en pierres imbriquées, disposées à la manière d’écailles inversées. Les côtés forment des absidioles demi-circulaires, surmontées de lanternons, ou cheminées, à toit conique. La pyramide qui couvre les lanternons est couronnée par une lanterne octogonale, ouverte à l’air et à la lumière, percée de petites fenêtres trilobées. L’intérieur est très curieux et d’architecture rarissime. C’est un carré construit entre deux octogones superposés, mesurant 27 mètres de hauteur, et 11 de côté. La base est octogonale. Il y avait, à l’intérieur, six foyers à bois, avec vingt cheminées pour l’évacuation rapide des fumées.

« Je sais qu’au moment d’expier mes fautes, je ne pourrai que très difficilement échapper aux peines de l’enfer, sauf la miséricorde de Dieu, et grâce aux prières des servantes-esclaves du Christ, à Fontevraud, que de mon vivant j’ai beaucoup aimées. A présent, en mourant, je m’abandonne à elles. C’est pourquoi, moi, pauvre de tout, je vous ordonne de porter là mon corps, et malgré mon indignité, de le déposer aux pieds de mon père. »

Richard « Cœur de Lion »

La pagode de Chanteloup à Amboise

Le domaine de Chanteloup à Amboise (37).

Photographie : vue de la pagode.

Chanteloup :Amboise est célèbre pour son château royal. Mais la ville comptait aussi trois résidences seigneuriales. La plus célèbre est bien sûr le Clos-Lucé, liée au souvenir de Léonard de Vinci qui y résida du printemps 1517 jusqu’à sa mort, le 2 mai 1519. Les deux autres seigneuries sont Château-Gaillard et Chanteloup.

Chanteloup fut d’abord un fief situé à la lisière d’une forêt qui lui valut son appellation pittoresque. Au XVIIe siècle la propriété privée appartient à la famille Lefranc (ou Le Franc), exerçant de père en fils les fonctions de Maître des eaux et forêts à Amboise. Le 30 avril 1677, François le Franc « conseiller du roi, surintendant des turcies et levées » faisait au souverain l’aveu de son fief comme relevant du château d’Amboise. Puis le fief serait passé aux mains de Louis le Boultz, grand maître des eaux et forêts de Touraine, Anjou et Maine. Le domaine fut acquis, en 1713 ?, par la princesse des Ursins qui avait mandaté Jean Bouteroue d’Aubigny, d’or à la bande vairée d’argent & de sable, pour cette opération.

La princesse des Ursins était la fille de Louis de La Trémoille et veuve du prince de Chalais ainsi que de Flavio Orsini qui lui avait donné son nom francisé des « Ursins ». Elle commande dès 1711 de grands travaux à Robert de Cotte. Mais les travaux du château et des jardins furent terminés après sa mort en 1722 par d’Aubigny, son légataire universel.

Etienne François, comte de Stainville, duc de Choiseul achète Chanteloup en 1761 et commande de magnifiques embellissements à Le Camus de Mézières, auteur réputé de nombreux bâtiments dont l’actuelle Bourse du commerce à Paris ainsi que l’Hôtel Beauvau où siège aujourd’hui le Ministère de l’Intérieur.

Exilé en 1770 par Louis XV, le duc de Choiseul se retire à Chanteloup où il mène une vie fastueuse, recevant des hommes illustres venant de l’Europe entière. Il meurt à Paris en 1785 et repose au cimetière d’Amboise.

Son épouse Louise-Honorine Crozat du Chatel fut l’âme de Chanteloup qu’elle adorait, où elle donna le ton d’une vie à la fois champêtre et princière. Faisant preuve d’une admiration sans limite pour son époux, elle fit face aux déboires financiers de celui-ci en sacrifiant le reste de sa fortune pour payer les dettes immenses laissées par le duc. Elle mourut en 1801 dans le plus grand dénuement. Au temps de sa splendeur, Chanteloup alignait une longueur totale de façades de 140 mètres.

Louis-Jean-Marie de Bourbon-Penthièvre acheta Chanteloup en 1786 à la succession de Choiseul. Il était le petit-fils de Louis XIV et de sa favorite, Madame de Montespan. Il sut se faire aimer des Tourangeaux. Il mourut le 4 mars 1793 en apprenant la mort du roi son cousin.

Sa fille Louise-Marie-Adélaïde épouse le duc d’Orléans – Philippe Egalité, père du roi Louis-Philippe – qui, bien qu’ayant voté la mort du roi, n’échappa pas à la guillotine.

Sous la Terreur, la terre de Chanteloup fut mise sous sequestre comme bien d’émigrés et fut mise en adjudication et achetée le 27 février 1793, par le chef d’escadron Guillaume Barbier Dufay. N’ayant pu payer le prix il fut déclaré déchu de ses droits, malheureusement trop tard, car il avait pillé et dépecé le château de tous ses ornements. La terre fut remise en vente le 31 juillet 1802 et adjugée pour le compte de Chaptal. En revanche, la forêt, du fait qu’elle avait appartenu à la Couronne, fut incorporée au domaine national sans être mise en vente.

Le chimiste Jean-Antoine Chaptal ministre de l’Intérieur de N. Bonaparte en 1800, achète Chanteloup en 1802. En 1810 Napoléon érige la terre de Chanteloup en majorat avec le titre de comte. Il entreprend avec succès, au lieu-dit « la sucrerie » des travaux sur la culture de la betterave sucrière qui aidèrent Napoléon à briser le blocus anglais : il y travaillait 10.000 betteraves par jour produisant 210 kg de sucre brut. Malgré sa réussite Chaptal mourut ruiné en 1832 après avoir couvert les déboires financiers de son fils et vendu le château en 1823 à des démolisseurs. Il vendit la forêt et la pagode au futur roi Louis-Philippe, épargnant à celle-ci le triste sort du château.

Clémentine d’Orléans, princesse de Saxe-Cobourg, mère du roi Ferdinand de Bulgarie, hérita de la pagode en 1850 du roi Louis-Philippe, son père. En 1880 elle décida d’importants travaux de consolidation quand une loi d’expulsion des descendants des familles régnantes l’en empêcha. Elle mourut à Vienne le 16 février 1907.

La Pagode de Chanteloup à Amboise est aujourd'hui le seul vestige du domaine de Chanteloup, édifié pour le duc de Choiseul en 1775. A cette période, les chinoiseries sont très à la mode à la cour de France. Cet édifice fut construit entre 1775 et 1778 et mesure 44 mètres de hauteur. La pagode se trouve dans un jardin de 14 hectares et présente devant elle une pièce d'eau en forme de demi-lune.

Elle fut restaurée par René Edouard André en 1910.

L’Association des Amis de Chanteloup a organisé une exposition permanente de documents illustrant l’histoire du château et des jardins de Chanteloup.

La Pagode de Chanteloup

Adresse : Route de Bléré 37400 AMBOISE

Responsable du site : Mathilde LHOMME

BP 317 - 37403 AMBOISE Cedex

Bibliographie :

-* Amboise Le château, la ville et le canton – Louis-Augustin BOSSEBOEUF - Tours – L. Péricat 1897 - Réédition LAFFITTE Reprints 1977, pages 436 à 460.